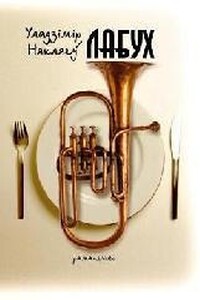

Лопата | страница 13

Но Тит на своем месте. На том, на котором завершаются все круги. Четвертый, пятый, шестой… И не хочется ему никого душить, никому мстить — вообще ничего не хочется. Разве сына своего самого младшего увидеть, про которого все будут думать, что это внук — вот только одно, какое еще осталось, желание. И удивительно, что после жизни, в которой он поубивал людей больше, чем их собралось теперь на Яриловой горе, оно, желание увидеть еще одну жизнь, осталось…

Никогда больше не убьет, никому не отомстит. Наубивал, наотомстил. Хватит. И не потому, что Милава про своего единого Бога ему нашептала, про смертный грех…

«Какой грех? — спрашивал он Милаву. — Рыбы глотают рыб, птицы клюют птиц, звери загрызают зверей. Так было, есть и будет. Так должно быть, ведь если не убьешь, не съешь ты, так убьют и съедят тебя. А если я дам себя съесть, так что про меня скажут? Что я безгрешный? И что мне с того, что я безгрешный, если меня съели?..»

«Ты был как рыба, как птица и как зверь, пока не знал Бога», — шептала Милава. И научила молиться: «Отче наш небесный, да святится имя Твое»… И крестила: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…» И прижималась к нему, распаленная: «Бог — любовь, Бог — любовь, Бог — любовь…»

Седьмой круг… восьмой… девятый… и каждый следующий короче, уже предыдущего — почему так?..

Тит подошел к жертвенному камню на капище, стал лицом к солнцу — и для себя самого неожиданно прошептал: «Отче наш небесный, да святится имя Твое…» Он шептал совсем тихо, но Криво-Кривейта услышал, заиграл желваками. «Воля наша будет перемелена, как зерно в жерновах…» — начал говорить верховный вещун, повышая голос и перекрывая и молитву Тита, и пронзительный детский крик под горой, на вершине которой Тит встал на колени, положив голову на камень и сбросив руки с лопаты, что лежала у него на шее, как весло, с которым переплывают мертвую реку, с этого берега на тот, а Криво-Кривейта не утихал: «Потомки ваши отвернутся от крови своей… могилы ваши осквернять будут…» — и вайдэлот Тур подвел к камню Юра, тот взялся за ручку лопаты, повернул ее ребром вниз, посмотрел на братьев, один из которых, Вит, отвернулся, а другой, Дан, кивнул на солнце, которое наполовину уже спряталось за горизонт: «Пора…» — но верховный вещун не докричал еще своих проклятий: «Жены и дочки ваши станут прислужницами… перед рабами своими согнете шеи…» — и Юр уперся глазами в отцовскую шею, думая только об одном, о том, что мечом — нельзя, потому что по обычаю — только лопатой, поэтому изловчиться надо так, чтобы сразу все кончить, чтобы отец не мучился или, еще хуже, не остался, как Драговит, прикованным к постели калекой, которому не помогут ни вайдэлот, ни верховный вещун, который продолжал: «Смолкнут вечевые звоны в городах и песни свободы в селах…» — и Юр, на память зная проклятия Криво-Кривейты, поднял лопату, да тут Милава, выскочив из часовни, заголосила как будто умер кто: «Сын! Сын! У Тита сын! Самый младший!» — и побежала в гору с дитем, которое даже не вытерла, у которого голова была вся в крови, как будто побитая камнями слов, проклятиями, что бросал с горы Криво-Кривейта: «Переполнятся воды слезами вашими… сгинете с лица земли…» — и когда Милава, припадая на локти, на колени, вскарабкалась на вершину: «Тит, смотри: твой сын!..» — Тит приподнял голову, взглянул на дитя, довольный, как человек, у которого все сложилось так, как он хотел, и снова лег на камень, крикнув Юру: «Ребром! Под череп! Бей!» — но Юр не ударил, отбросил лопату: «Я не младший!..»