Опасные советские вещи | страница 125

Придумал ли Грищенко эту историю? Нет. Городские легенды про привлекательные, но вредоносные лакомства существуют очень давно и распространены по всему миру. Хотел ли чиновник убедить читателей документа в реальности угрозы? Ответ, безусловно: да.

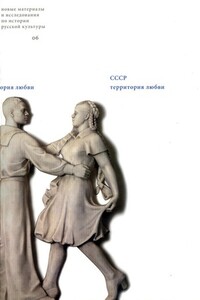

Глава 4

Свои чужие опасные вещи

В этой главе мы встретимся с такими «приятными» вещами, как зараженные сифилисом стаканчики из автомата с газировкой, колбаса с крысиными лапками, пирожки с начинкой из детей, джинсы, пропитанные ядом, или мыло, сделанное из убитых в концлагере евреев. Такие вещи, напитки и еда, как правило, имели двойную природу. Они, с одной стороны, были «чужими», поскольку производились не нами и вне поля нашего зрения: колбаса делалась на мясокомбинате, пирожки — незнакомыми торговцами с рынка, а американские джинсы привозились из «загранки» и продавали в подворотне. С другой стороны, они были «своими», потому что существовали в нашем, советском пространстве и были предметами повседневного обихода. Но было и еще одно свойство у этих вещей — они воспринимались как источник опасности. Эта глава и посвящена вопросу, как и почему это произошло.

Чистота и опасность по-советски, или Зачем играть в сифака

Почти каждый читатель этих строк, который был советским школьником в 1980–1990‐е годы, вспомнит, как он играл «в сифу» или «в сифакá». После звонка с урока кто-нибудь кричал внезапно: «сифа!», и все начинали бросаться грязной тряпкой для пола или доски, мокрой губкой или жеваной бумажкой. Предмет для бросания должен был быть неприятным, в идеале — способным испачкать одежду, а от игроков требовалось увернуться от этого предмета. Если тебе не везло, то ты становился сифаком, твоя форма была украшена позорным пятном, избавиться от которого можно было, только «заразив» другого игрока. Слово «заразить» здесь использовано совершенно не случайно. Возможно, в детстве вы не догадывались, что «сифак» и «сифа» — сокращения от слова сифилис, но этому есть убедительные доказательства. В Саранске эту игру называют заразки, в Новосибирске и Новокузнецке — параша, а в Белоруссии, Нарве и Херсоне — тиф[354]. Игра изображала реальное заражение «нехорошей» болезнью: результатом этого метафорического заражения (как и реального) становился позорный знак (грязное пятно на одежде). Возможно, именно поэтому во многих школах было нельзя приглашать играть в «сифу» девочек[355].

Грязное пятно, появляющееся на одежде неудачливого игрока, является метафорой заражения, а получивший его игрок моментально и не по своей воле пересекает символическую границу между чистым (здоровым) и грязным (зараженным). Не случайно и тряпка в игре, и сам играющий назывались не только наименованиями заразных болезней (