Сибирский экспресс | страница 25

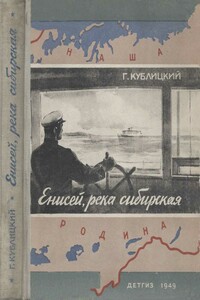

Я выбрал Ачинск, чтобы рассказать о судьбе сибирского уездного городка. Не города, а именно городка, если хотите — бывшего сибирского Окурова.

И еще потому Ачинск, что отсюда начинается Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс.

Его угольный бассейн по-сибирски громаден. Вытянулся вдоль Транссиба едва не поперек всего края, да еще вторгся своими пластами к соседям, в Кемеровскую и Иркутскую области. Протяженность — около 800 километров. Пласты мощнейшие. Главный — до 60 метров. Это высота двадцатиэтажного дома. Есть пласты толщиной до сотни метров.

Богатство не спрятано глубоко в недра. Нет нужды прокладывать шахты. Достаточно снять прикрывающий слой грунта — и черпай уголь ковшами экскаваторов. Подсчитано: для наиболее выгодного открытого способа добычи Канско-Ачинский буроугольный бассейн располагает запасами, выражаемыми астрономической цифрой: 140 миллиардов тонн.

Разработки начались одновременно на востоке — там Ирша-Бородинский угольный разрез — и на западе, где действует Назаровский разрез. Они не первое десятилетие снабжают углем сибирские электростанции.

Началом работ по программе собственно КАТЭКа можно считать 1974 год. Возле бывшего села Шарыпово, будущего города Шарыпово — это на юго-запад от Ачинска, — был заложен Березовский разрез, к опытному участку которого тянутся нити от десятков научно-исследовательских учреждений в крае и за его пределами.

Дел науке на КАТЭКе — едва початый край.

Чем определяется сегодня генеральное направление развития комплекса?

Президент Академии наук СССР Анатолий Петрович Александров в статье, посвященной перспективам энергетики, обращает внимание на ограниченность мировых запасов нефти и газа. Эти запасы могут быть исчерпаны за 20, в лучшем случае — за 50 лет. А их было бы чрезвычайно важно сохранить на более длительное время как сырье для получения химических продуктов, пластмасс и, путем микробиологического синтеза, белка.

Академик Александров развивает идею перестройки энергетики на основе более широкого использования атомной энергии и угля. Он приходит к выводу о неизбежном нарастании потребления последнего в конце XX и в XXI столетии, поскольку запасы этого энергоносителя на нашей планете еще достаточно велики.

Прямое сжигание угля в СССР намечается в сравнительно малонаселенных районах, в частности на электростанциях КАТЭКа, откуда по линиям сверхвысокого напряжения энергия будет передаваться в европейскую часть страны. Получит развитие и глубокая переработка угля с водородом или водяным паром для получения восстановителей и топлива, нужного металлургии, химии, транспорту.