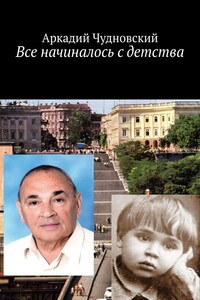

Люди - народ интересный | страница 68

Твой папа.

Какой же он был, мой папа? Очень разный. Когда я решил написать о нем, я сразу себя спросил: труднее это мне или легче, чем писать о других? И не задумываясь ответил: труднее. Почему ? Разве у отца был такой уж загадочный, закрытый характер? Ведь он был натурой горячей, часто несдержан, иногда даже груб, - при всем том, что в какие-то важные, ключевые моменты своей и моей жизни оказывался необыкновенно деликатен, проявлял нерешительность, даже робость… Например, когда я оставил Электротехнический институт, в который в свое время так неудержимо стремился, и целиком предался литературе я, несомненно, этим причинил отцу глубокую боль; тем не менее отец не только не побранил меня, ни словом не упрекнул,но и после никогда не напоминал о моей непоследовательности.

Прежде всего- и это все знают,- рассказывать о человеке, кровно родном тебе, гораздо труднее, чем о друге или о просто хорошем знакомом. Главное же, при всей своей искренности и прямоте, я бы сказал- прирожденной неспособности лгать и лукавить, во многом отец был скрытен: большинство мыслей и чувств, касавшихся его самого, сбывшихся и несбывшихся надежд он до конца дней таил от меня и от мамы,- можно только догадываться, что думал он о себе, об удаче или неудаче прожитой жизни. Не исключено, что он старательно подавлял, глушил в себе эти мысли,- дело от этого не меняется: внутренняя, как можно глубже запрятанная самооценка все равно остается.

Быт,быт, быт, порой даже пошлый быт,- вот с чем сталкивала судьба этого всесторонне одаренного, умного и душевно тонкого человека; отсюда его драма.

Коснусь я отчасти и наших с отцом взрослых отношений, в том числе ( и не в последнюю голову ) отношения папы к моим литературным занятиям. Неприятие модернизма первых двух повестей, затем интерес к «Базилю» и к написанным мною позже историко- биографическим сценариям т пьесам. Мои стародавние попытки заинтересовать папу Блоком, Пастернаком, Мандельштамом, Цветаевой. Осечки! Срабатывал только Бунин, и то его стихи казались папе холодноватыми ( справедливо!), а проза слишком торжественной («Чаша жизни», «Господин из Сан-Франциско»). Остро помню, как в середине тридцатых годов прочитал папе вслух Пастернака:

Мне хочется домой, в огромность

Квартиры, наводящей грусть.

Войду, сниму пальто, опомнюсь

Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоребрость

Пройду насквозь, пройду, как свет

Пройду, как образ входит в образ

И как предмет сечет предмет.