Боевое искусство стратегии. Русский стиль. 9 изящных решений | страница 54

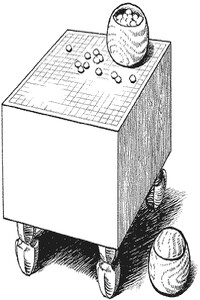

Такая стена обладает колоссальным воздействием. Это позволяет чёрным даже временно игнорировать усиление белого отряда в большой области слева, которую удерживают чёрные камни. Против пяти белых камней стоят шестнадцать чёрных, то есть у чёрных трёхкратное превосходство в численности. Построены чёрные без слабостей. Напротив, в строе пяти белых камней есть разрывы. Два чёрных камня, находящиеся в окружении, обладают шестью дыханиями, то есть значительным запасом прочности.

То, что «видно всем» – это появление белых камней и окружение ими двух чёрных. То, что сразу не видно – это значительное превосходство чёрных в зоне воздействия стены из двенадцати чёрных камней. Если такое превосходство не доказывать широким развитием (постановки 1 и 7), то зачем нужно было ставить чёрные камни так плотно?

Камни необходимо объединять в совместную работу, постоянно отслеживая, работают ли они с полной отдачей или простаивают. Любое преимущество со временем можно растерять. Невидимые ресурсы рано или поздно нуждаются в своей материализации. Иначе они могут так же «незаметно» исчезнуть. За ними необходимо следить не менее тщательно, чем за видимыми активами.

В начале ХХ века Российская империя обладала значительным превосходством перед другими европейскими странами в области сельского хозяйства. Вывоз зерна был главной статьёй доходов от экспорта. Однако некоторые экономисты того времени полагали, что вывоз продуктов питания из страны, в которой большая часть населения живёт впроголодь – это попытка «быстро» заработать маленькие деньги, вместо того, чтобы построить систему воспроизводства национального богатства внутри страны. Речь шла не о полном прекращении экспорта зерна, а о сведении его к разумным пределам, сделав ставку на «переработку» зерна населением внутри страны.

Русский исследователь и учёный Ю. Жуковский в монографии «Население и земледелие» писал, что, вывозя 17 млн пудов пшеницы и 18 млн пудов ржи в год, «мы содержим, по крайней мере, 17 млн чужих рабочих в разных государствах Европы, которых, по меньшей мере, могли бы содержать у себя дома. Вывозя, мы вывозим в то же время наши отбросы, на которых мог кормиться скот, вывозим наше удобрение, нашу почву» {14}. Не справедливы ли эти слова, сказанные 100 лет назад, к современной практике вывоза необработанных природных ресурсов?

Создание в России системы производств высокой добавленной стоимости могло бы стать примером успешной реализации имеющегося превосходства по природным богатствам. При этом можно и дальше продавать сырьё на экспорт, раз на него есть устойчивый спрос.