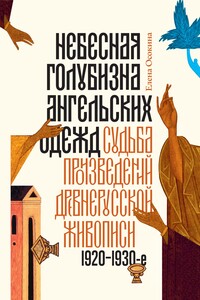

Аркадий Рылов | страница 11

От фрагментарных этюдов Рылов переходит к картинной построенности в первом варианте (1904). Художник решает задачу гармонического отношения между шумящими березами на первом плане и широким простором далей. Приемом решения задачи стали асимметричные «кулисы» деревьев, сквозь которые открывается даль - мы смотрим на нее сверху вниз, с обрыва. Возникает ощущение полета и глубины, объема пространства, а не только дали. Однонаправленное движение гибких ветвей, игра света и тени - очень важная подробность для воплощения темы ветра.

Но массивность объемов деревьев на первом плане не вполне отвечала пространственному замыслу. В окончательном варианте, написанном в том же году в большем формате, пространство расширилось и синева реки подступила к самым стволам деревьев, они словно парят над водой. Менее плотной массой стали кроны - они приобрели разреженные очертания, сильнее передано давление ветра на листву. Тонкие белые стволы выглядят беззащитными, хрупкими перед ветром, подчеркивают его мощь и силу «зеленого шума».

Итак, имеющий в своей основе множество натурных этюдов окончательный вариант картины был написан в мастерской. В картине запечатлена не определенная местность над рекой Вяткой, а собирательный, синтетический образ - с рекой, березами, далью, небом, обрывом, - который рождает эмоциональное переживание солнечного ветреного дня. То есть конкретные приметы местности должны были соединиться с состоянием природы, соответствующим идее художника, чтобы вызвать в зрителе особый подъем и волнение. Переработка натуры в картину выражается в особой звучности и насыщенности цветовой гаммы. В монохромности синих и зеленых тонов передана свежесть и прохлада дня.

В окончательном варианте господствует композиционная уравновешенность. Контраст крупных деревьев и тонких молодых березок усиливает пространственный эффект. Появляется ряд парусных лодок, акцентирующих речную ширь и тему ветра. В игру листвы включились облака, бегущие по небу, словно подтверждающие силу ветра, как и паруса лодочек на синей воде. Так художник прибавляет и прибавляет ассоциативные детали, не делая в то же время картину излишне повествовательной, иллюстративной, но уточняя и углубляя образ пейзажа, приобретающий эпическое звучание.

Когда Рылов поставил картину на мольберт перед Куинджи, он услыхал редкую в устах учителя похвалу. А название картине дал Константин Богаевский, который при виде ее стал декламировать некрасовское стихотворение: «Идет, гудет зеленый шум...»