Двигательная активность и здоровье. От лечебной гимнастики до паркура | страница 10

Явлением двигательного стереотипа во многом объясняются стойкость таких вредных привычек, как курение и бытовое пьянство. В этих случаях инстинкт самосохранения интересуется не последствиями поведения, а строгим и непременным выполнением всех пунктов, заложенных в программу данного поведенческого стереотипа. Нарушение привычной формы поведения вызывает негативные эмоции, чтобы «мы не отступали с “проторенной дороги”».

В результате многократного функционирования двигательный стереотип все более и более закрепляется и, в свою очередь, становится все более трудноизменяемым. Динамические стереотипы особенно устойчивы у пожилых людей и у лиц со слабым типом нервной деятельности, с пониженной подвижностью нервных процессов.

Процессы установки двигательного стереотипа, довершения установки, поддержки стереотипа и нарушений его, по сути, и есть субъективно разнообразные положительные и отрицательные чувства.

Таким образом, понятие «двигательный стереотип» может рассматриваться в качестве базовой структурной единицы всей системы движений, реализуемой посредством элементов опорно-двигательного аппарата. Двигательные стереотипы – это основа основ, базис физической деятельности человека!

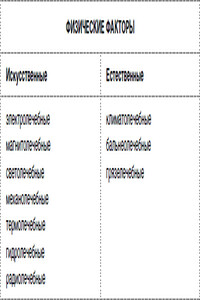

Индивидуальный двигательный стереотип формируется под влиянием разнообразных факторов внешней и внутренней сред, имеющих отношение к становлению моторики человека (всей совокупности двигательных возможностей).

Влияние внутренней среды на развитие движений в онтогенезе (греч. ontos – сущее + genesis – происхождение) представляет собой процесс качественного видоизменения системы движений по мере роста организма. Уже в эмбриональный период происходит формирование функций поддержания позы, подготовка к дыхательным движениям, глотанию, осуществляется активизация венозного кровообращения и лимфотока, а сразу после рождения проявляется целый набор двигательных реакций (рудиментарные двигательные рефлексы, позотонические рефлексы, безусловнорефлекторные двигательные акты в виде пищевого сосательного, защитного мигательного движения глаз). Важную роль в процессе роста играют хаотические движения, которые группируются в повторяющиеся движения, а затем на их основе происходит формирование целенаправленных движений. В условиях воспитания к 1-му году жизни ребенка в целом формирование всех основных движений завершается. По мере развития речи, к 5–6 годам происходит формирование всего комплекса произвольных движений, но основной набор универсальных двигательных реакций окончательно оформляется к 11–14 годам.