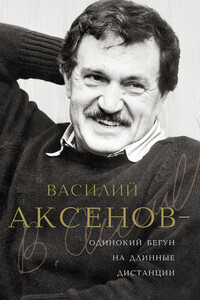

Четыре жизни Василия Аксенова | страница 58

Не раз вспоминал Аксенов с благодарностью американскую помощь Советскому Союзу по ленд-лизу во время войны. Сам факт безвозмездной американской помощи и ее масштабы долгие годы замалчивались советской пропагандой. Аксенов же был убежден, что эта помощь многих спасла от голодной смерти, в первую очередь детей…

Все эти разрозненные воспоминания (и в разговорах, и в прозе) стали основой нового романа, во всяком случае, его первой части, которая даже при сравнении с лучшими вещами Аксенова отличается особой густотой и плотностью письма.

Что послужило побудительным толчком для его написания: причудливая случайность, внутренний долг очевидца военных лет рассказать правду о пережитом, возраст? А может быть, предстоящее посещение родной Казани в связи с фестивалем 2007 года, устроенным в его честь?

«Аксенов-фест 2007» прошел торжественно и пышно: с триумфальным вечером в драматическом театре, с посещением президента республики. В тот приезд прославленный писатель побывал и в доме, где прошло сиротское детство (тогда еще полуразрушенном, а теперь восстановленном и превращенном в Дом Аксенова), и в школе, где когда-то учился, и на кладбище, где могилы отца и других близких. Заметим, что тогда, в октябре 2007-го, он уже вовсю работал над своим последним сочинением…

А примерно месяц спустя в Москве упомянул как-то, что написана первая часть романа о «детях ленд-лиза». Сказал, что это такой самый настоящий, кондовый реализм, от которого он устал, и теперь нужно какое-то более свободное письмо, нужен какой-то прорыв.

Но, как убедится внимательный читатель, реализм-то этот все-таки чисто аксеновский. Ведь, несмотря на то что основа повествования сугубо достоверна, вплоть до названий кинотеатров и улиц, здесь одновременно с этим столько художественных преувеличений, блестящего гротеска и фантазии, что вряд ли написанное таким образом может быть отнесено к тому добротному реализму, образцом которого являлась русская классика. Не позволяет этого сделать и язык повествования – сугубо уличный, с характерным аксеновским акцентом, подчеркнуто нелитературный.

А стремление освободиться от этого, пусть и особым образом понятого реализма, воспарить над элементарной достоверностью и обыденностью происходящего, весьма характерно для творчества Аксенова. Он делал это не однажды (в зрелых вещах чуть ли не всегда), что является, быть может, главной отличительной чертой его стиля.

Очень показателен в этом смысле рассказ «А А А А» из уже упомянутой книги «Негатив положительного героя». Весь он насыщен вполне достоверными деталями и местами даже смахивает на дневниковую запись, не лишенную, впрочем, весьма артистичных иронических эскапад, и вдруг в последней части находим такое вот авторское предуведомление: «Пришла уже пора подкручивать этому рассказу пружину». И начинается! Появляется надувной матрас, как плавучее средство для выхода из советской береговой зоны в нейтральные воды Балтики; прорезают темень прожектора пограничников; выныривают из темноты неведомые аквалангисты, которые увлекают с собой, словно «морские черти», мирную эстонскую библиотекаршу, дрейфующую вместе с героем-рассказчиком на означенном выше надувном матрасике.