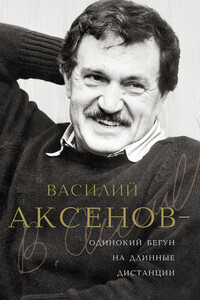

Четыре жизни Василия Аксенова | страница 42

Вот что писал о «Затоваренной бочкотаре» Бенедикт Сарнов:

«Но ведь и люди у Аксенова тоже те самые, „о которых трудно сказать, кто они: ни рабочие, ни крестьяне, ни народ – ни то ни се“. Именно вот этих деклассированных, люмпенизированных людей и сделал он своими героями. А можно даже и расширить это определение, сказав, что главный его герой – вся наша люмпенизированная советская жизнь, наше насквозь люмпенизированное советское общество.

Посмотрите, как быстро „закорешились“ в этой его повести спившийся, сошедший с круга деклассированный шоферюга Володька Телескопов и „рафинированный интеллигент“ Вадим Афанасьевич Дрожжинин – научный консультант „в одном из внешних культурных учреждений“»[91].

То же отмечает критик Юрий Левин в творении Ерофеева: «Предмет изображения в поэме – „низкая жизнь“, ее персонажи – люмпены и алкоголики, весь антураж сугубо „плебейский“»[92].

Помимо отмеченного, общим для обоих произведений является хронотоп дороги.

Дорога ведет героев Аксенова, которые едут в бортовой машине, загруженной затоваренной бочкотарой, от сельпо неназванного районного центра, минуя «голубые рощи», деревни «с ветряками, с журавлями, с обглоданными церквями, мимо линий высокого напряжения» в город Коряжск. Но они сбиваются с пути, попадают в город Мышкин, потом в городок Гусятин, где «на бугре перед старинным гостиным двором стоит величественный аттракцион „Полет в неведомое“», и в конце концов все-таки добираются до Коряжска. Однако и там путешествие не оканчивается, потому что бочкотару забраковали «бюрократы проклятые»: «Затоварилась, говорят, зацвела желтым цветком, затарилась, говорят, затюрилась»! Герои повести вновь погружаются в бортовую машину, на свои насиженные места, и отправляются со своей затоваренной бочкотарой теперь уже неведомо куда.

Дорога героя Венедикта Ерофеева, которому автор, не колеблясь, отдает свое имя и фамилию, – это маршрут электрички Москва – Петушки, отправляющейся с Курского вокзала в 8 часов 16 минут утра, в которую он садится с чемоданчиком, заполненным спиртными припасами: «две бутылки кубанской, по два шестьдесят две каждая», «две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре» и еще «розовое крепкое за рупь тридцать семь», да еще «два бутерброда…». Припасены и гостинцы для двух дорогих людей в Петушках: орехи для трехлетнего сыночка, «самого пухлого и самого кроткого из всех младенцев», уже знающего букву «ю», «как свои пять пальцев», и конфеты – для той, ни разу не названной по имени, которая будет встречать его «ровно в одиннадцать» на перроне в Петушках: «Рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы». Да и сами Петушки – «это место, где не умолкают птицы ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех, может, он и был, – там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен…»