Андрей Боголюбский | страница 68

) и не желая оставаться вовсе без богослужения в главном храме своего государства, киевский князь решил поставить на митрополичью кафедру русского иерарха и притом обойтись без всякого участия Константинопольского патриархата. Во многом этому способствовала неразбериха в самом Константинополе, где в течение почти всего 1147 года патриарший престол оставался пустым. Выбор князя пал на известного своей учёностью инока и схимника Зарубского монастыря Климента Смолятича, «книжника» и «философа», «якоже в Руской земли не бяшеть», как характеризует его киевский летописец. 27 июля 1147 года собор русских епископов поставил Климента в митрополиты. В отсутствие патриаршего благословения и вопреки «рукописанию» прежнего киевского митрополита поставление было совершено «главою святаго Климента» — то есть с использованием хранящейся в Киеве части мощей римского папы, принявшего мученическую смерть в Херсонесе, в Крыму, на рубеже I и II веков (его мощи были привезены в Киев ещё Крестителем Руси князем Владимиром Святославичем и стали главной святыней раннего русского христианства). Обращение к чудотворным мощам, по мысли участников собора, должно было компенсировать очевидное отступление от канонических правил и заменить патриаршию хиротонию — мысль, несомненно, смелая, но весьма спорная, особенно в глазах людей образованных и более или менее сведущих в догматических вопросах. Соответственно, решение собора поддержали далеко не все иерархи Русской церкви. Споры начались уже на самом соборе. Епископы Нифонт Новгородский и Мануил Смоленский (родом грек) решительно высказались против самой возможности избрания митрополита, а впоследствии посчитали это избрание незаконным и отказывались совершать с Климентом совместные богослужения и поминать его имя на литургии. В конце концов Нифонт был арестован и заточён в Киевском Печерском монастыре, а Мануилу приходилось «бегать перед Климом». Естественно, не признали Климента и в Константинополе. Патриарх Николай IV Музалон, вступивший на кафедру в декабре 1147 года, решительно поддержал епископа Нифонта в его противостоянии «злому аспиду» Клименту. С самого начала юрисдикция новоизбранного митрополита распространялась только на те области Руси, в которых признавалась власть киевского князя Изяслава Мстиславича. Юрий Долгорукий, наиболее решительный противник Изяслава, а также его союзники Владимирко Володаревич в Галиче и Святослав Ольгович в подвластных ему Северских землях считали Климента самозваным, а не законным иерархом, похитителем митрополичьего престола. Показательно, что ростовский епископ Нестор, ставленник Юрия, даже не счёл для себя возможным присутствовать в Киеве на соборе 1147 года. Всё это означало раскол Русской церкви.

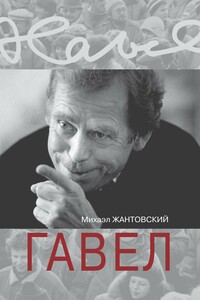

Книги, похожие на Андрей Боголюбский