По ту сторону рифта | страница 22

– Это прекрасно, – в благоговении шепчет мой сын.

– Это фотосинтез, – поправляю я.

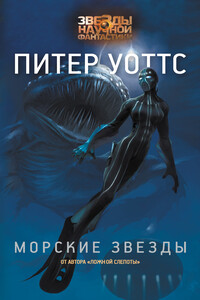

Феофитин и эумеланин, если верить спектру. В некоторых количествах присутствует даже подобие пигмента Кейппера на основе свинца – он поглощает рентгеновские лучи в пикометровом диапазоне. Шимп высказывает предположение, что это так называемые хроматофоры, разветвленные клетки с небольшим содержанием пигмента, – к примеру, частиц угольной пыли. Собери эти частицы в кучку – и клетка фактически прозрачна; распредели по цитоплазме – и она потемнеет, станет приглушать все проходящие через нее электромагнитные волны. Похоже, на Земле существовали животные с такими клетками. Они умели менять окраску тела, сливаться с фоном и так далее.

– То есть звезду окружает оболочка из… из живой ткани, – произношу я, пытаясь свыкнуться с этой мыслью. – Что-то вроде… мясного пузыря. Окружающего целую чертову звезду.

– Да, – подтверждает Шимп.

– Но ведь это… Господи, да какой она толщины?

– Не более двух миллиметров. Возможно, меньше.

– Почему?

– При значительно большей толщине ее легче было бы обнаружить в видимой части спектра. И она оказала бы отчетливое воздействие на зонды фон Неймана, когда те проходили через нее.

– Это при условии, что ее… клетки, получается… похожи на наши.

– Пигменты узнаваемы; не исключено, что и остальное тоже.

Только совсем привычными они быть не могут. Ни один обыкновенный ген не продержался бы в такой среде и двух секунд. Я уже не говорю о той чудодейственной субстанции, которая заменяет этой штуке антифриз…

– Хорошо, давайте тогда по заниженному варианту. Пускай средняя толщина составляет один миллиметр. Плотность как у воды при стандартных условиях. Какой будет общая масса объекта?

– 1,4 йотаграмма, – почти в унисон отвечают Дикс и Шимп.

– Это, хм…

– Половина массы Меркурия, – услужливо подсказывает Шимп.

Я присвистываю сквозь зубы.

– И это все один организм?

– Я пока не знаю.

– У него органические пигменты. Да он же говорит, мать вашу. Он разумен.

– Большинство циклических сигналов, исходящих от живых источников, представляют собой простые биоритмы, – заявляет Шимп. – Разума в них нет.

Я игнорирую его и обращаюсь к Диксу:

– Предположим, это все-таки сигнал.

Он хмурит брови.

– Шимп говорит…

– Предположим. Включи воображение.

До него никак не доходит. Он, кажется, нервничает.

Он даже очень нервничает, понимаю я вдруг.

– Если бы кто-нибудь подавал тебе сигналы, – говорю я, – как бы ты тогда поступил?