Легенды таинственного Петербурга | страница 65

Помимо административной работы Лабзин уделял много времени и педагогической деятельности. Он приглашал студентов к себе домой, устраивал для них домашние посиделки с чаем и пирогами, а иногда – любительские домашние спектакли. Пьески для них он писал сам, он же выступал в качестве режиссера и непременно сам играл. Спектакли были в основном нравоучительного характера. Добродетель в них непременно торжествовала, а порок наказывался. Дома Лабзин читал студентам вслух свои стихи, куда любил вставлять простонародные выражения «спроворить», «калякать» и т. д. Он разучивал со студентами русские песни и сам пел их всегда «с превосходным чувством народной стихии». Лабзину это казалось исключительно важным.

Александр Федорович осознавал, что половина преподавателей Академии были иностранцами, все пособия и альбомы – на французском и немецком языках, художественная терминология почти полностью состояла из иностранных слов. Многие были убеждены, что «по-русски тонкие дефиниции выразить неможно». Лабзин был категорически с этим не согласен. Он, в совершенстве знавший несколько языков, был абсолютно уверен, что на русском языке можно сказать так же емко, кратко и точно, как на любом европейском. В своих переводах он разрабатывал новую для русского языка терминологию и во многом создал «категориальный аппарат русского философского дискурса» (Г. Шпет), или, выражаясь попроще (Лабзин бы это одобрил!), научил философию, искусствоведение и отчасти теологию говорить по-русски.

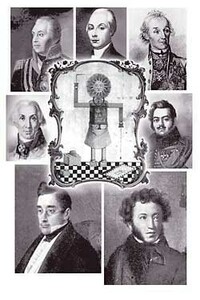

Лабзин был едва ли не первым российским теоретиком искусств, и позиции, которые он отстаивал, были для многих новыми и непривычными. Так, например, при нем в Академии расцвела замечательная русская портретная школа. Мировоззренческим основанием ее работ стали рассуждения Лабзина. Дело в том, что в России до петровских времен вообще не существовало светской живописи, была церковная иконопись. Переход к интимному мужскому портрету (у масонов существовал обычай дарить такие портреты друг другу) знаменовал своего рода иконоборческий бунт против условного церковного искусства. Икона – не картина, она изображает «мир невидимый», к миру реальному имеет очень отдаленное отношение. Иконопись – жанр чрезвычайно далекий от реализма, соответствие изображения действительности там не важно, иконописца заботит дидактический посыл и формальное соответствие определенным правилам письма, древним византийским канонам. На иконах мы видим условные, стандартизованные