Легенды таинственного Петербурга | страница 61

Еще одним начинанием неутомимых Новикова и Шварца стала организация ими Дружеского ученого общества. Целью его объявлялось печатание учебных пособий, изучение и повсеместное распространение книг, иначе говоря, всемерное содействие просвещению общества. Лабзин всей душой разделял эти идеалы.

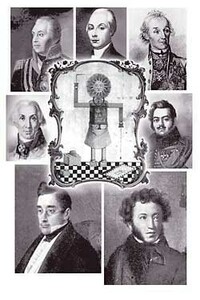

23 апреля 1783 года в жизни Лабзина произошло важнейшее событие. Он был торжественно принят в общество мартинистов и принес масонские клятвы. 28 апреля, в день своего рождения, он дал обет служения Богу, которому был верен всю жизнь. Об этом добровольно взятом на себя обете Лабзин всегда вспоминал в трудных житейских обстоятельствах. «Соображения благоразумия и выгоды житейская советовали мне молчать, либо мнению всеобщему следовать, но вспоминал я Обет свой… и долг понуждал меня возвышать голос мой и свидетельствовать об Истине, пробуждая умы и сердца, как сказано в Писании: „Глас вопиющего в пустыне…”» (Лабзин имеет в виду знаменитую цитату из пророка Исайи, Ис. 40:3.)

В 1784 году Александр Федорович окончил Университет. Знания классических языков добавляли уважения, но не давали заработка, а вот хорошее владение новыми иностранными языками было очень востребовано. Лабзин устроился в Московское губернское правление переводчиком, стал продвигаться по служебной лестнице. Работа была перспективная, но скучная, и Лабзин через пару лет переходит в конференцию (учебную часть) Московского университета. Там он мог переводить не только казенные бумаги, но и столь милые его сердцу философские сочинения и теологические трактаты. Однако платили в Университете намного меньше, и Лабзину был нужен дополнительный заработок. Он стал переводить театральные пьесы, сначала комедию «Фигарова женитьба» Бомарше, а потом – «Судью» Мерсье. Пьесы с успехом шли на сцене, цензура вымарывала целые сцены, находя перевод «с приличиями не согласующимся», Лабзин писал по этому поводу язвительные стишки, которые с восторгом читали студенты… Одним словом, суеты и шума было много, а денег мало.

И тут Лабзину пришла в голову по-настоящему «богатая» идея. Летом 1787 года ожидался приезд государыни в Москву. Лабзин решил написать царице оду. Название сего вдохновенного труда стоит привести полностью. «Торжественная песнь Екатерине Второй на вожделеннейшее Ее Величества прибытие в столичный град Москву из предпринятого путешествия в приобретенную, в благословенное Ее царствование, Тавриду и другие полдневные области, во всерадостный день восшествия на Всероссийский императорский престол, совершающий двадцатипятилетие преславного Ее царствования». Песнь содержала 38 строф, по 10 стихов каждая, полные «густейшей патоки придворных славословий». Ода решительно ничем не выделялась из длинного ряда официальной восторженной лирики (XX век дал великое множество образцов такого рода сочинений). Но Лабзин поднес оду лично, расшаркавшись по всем правилам придворного этикета и сказав пространные комплименты по-французски и по-русски! Он правильно все рассчитал, на императрицу любезный и красноречивый юноша произвел хорошее впечатление. Екатерине нравились красивые и бойкие молодые люди, даже когда она не имела на них «альковных видов». Царица отметила оду, обратила на автора внимание, и впоследствии он не раз получал от нее подарки и денежные вознаграждения.