Легенды таинственного Петербурга | страница 60

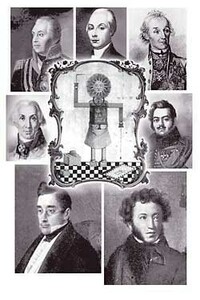

Лабзин участвовал в журнале в основном как переводчик. Способный и целеустремленный юноша был замечен братьями и был допущен в избранный круг масонов, где познакомился с Новиковым и И.Г. Шварцем. Оба они произвели на молодого Лабзина исключительно сильное впечатление. Он всегда признавал их своими духовными наставниками и до конца своих дней был предан их идеям. С Новиковым он переписывался до самой смерти Николая Ивановича в 1818 году. На смерть Шварца (тот безвременно скончался в 1784 году) Лабзин написал прочувствованные стихи, которые ему было доверено прочесть на собрании учеников в честь умершего Учителя.

Лабзин обучался в обеих масонских «семинариях» при Московском университете. Об этих своеобразных учебных заведениях стоит рассказать подробнее. Первая из них, учительская, была задумана как «кузница педагогических кадров». Из духовных учебных заведений по рекомендациям епархиальных архиереев вызывались способные ученики, чтобы готовить их к педагогическому поприщу. Существовала семинария исключительно на частные пожертвования. Масон Н.А. Демидов пожертвовал на нее 20 тыс. рублей, некий аноним Ш. – 50 тысяч. Через три года в семинарии обучались уже 30 студентов. Состав учащихся был исключительно сильным. Вместе с Лабзиным там обучались, например, Матвей Десницкий (будущий митрополит Михаил) и Стефан Глаголевский (будущий митрополит Серафим). Оба они достигли высших чинов в священноначалии Русской православной церкви. Матвей Десницкий (1762–1821) был выдающимся богословом и церковным историком, с 1802 года – член Российской Академии, с 1818 – архимандрит Александро-Невской лавры, епископ Петербургский, первенствующий член Святейшего правительствующего синода. Он был членом масонских лож «Трех знамен» и «Теоретической степени». Серафим Глаголевский (1757–1843) сменил Десницкого на петербургской кафедре, где и служил до самой смерти. Серафим состоял в ложе «Трех знамен». На примере хотя бы этих двух выпускников ясно, какая атмосфера царила в семинарии. Наивысшими добродетелями там почитались искреннее религиозное чувство, духовная работа, нравственный долг и служение ближнему. Из семинарии Лабзин вынес стойкую неприязнь к современной ему философии, «вольтерьянству», которое он воспринимал как безверие, а значит, нравственную всеядность и цинизм.

В июне 1782 года по плану Новикова и Шварца, опять же на «доброхотные пожертвования» братьев-каменщиков, при Университете была открыта еще одна «семинария» – переводческая, или филологическая. Первый ее набор составил 16 слушателей, среди них и Лабзин. Он был одним из самых активных студентов, «поставив на поток» переводы с немецкого и французского языков. Переводил он главным образом религиозную, философскую, художественную литературу.