Легенды таинственного Петербурга | страница 54

Надо сказать, что историком признавалась необходимость и постепенных мирных эволюционных реформ, которые «всего возможнее в правлении монархическом». Карамзин усматривал в сохранении крепостного уклада следование законам самой Природы и предостерегал «противу всяких на него поползновений». Недаром Пушкин писал о главном труде Карамзина:

Свои исторические выкладки Карамзин подтверждал и опытами в изящной словесности. В его умилительно-слащавой «Сельской комедии» хор земледельцев поет:

В другом месте Карамзин вопрошал: «И будут ли земледельцы счастливы, освобожденные от власти господской, но преданные в жертву их собственным порокам? Нет сомнения, что крестьяне счастливее… имея бдительного попечителя и сторонника». Этот аргумент выражал мнение огромного большинства помещиков, которые, по мнению Д.П. Рунича, государственного деятеля того времени, «теряли голову при одной только мысли, что конституция уничтожит крепостное право и что дворянство должно будет уступить шаг вперед плебеям».

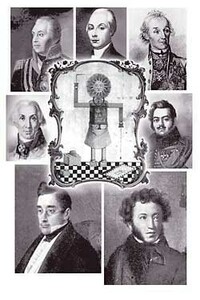

Помимо этого было еще одно принципиальное расхождение между позициями Сперанского и Карамзина. У Сперанского действовал принцип: важны не люди, важны институции, учреждения, организации. Если будут хорошие законы, уставы, уложения, то личный фактор не важен – люди будут действовать согласно тем правилам, которым они подчинены. У Карамзина было прямо противоположное мнение. Личный принцип у него торжествовал над институциональным, то есть дайте нам хороших, образованных, благонамеренных людей – и «не надобно нам никаких конституций», никаких сложных и запутанных законов. Спор о том, что важнее – человек или закон? – вечен. Каждому поколению предстоит искать на него свой ответ.

Недоброжелатели Сперанского добились своего, и Александр I в марте 1812 года отправляет его в отставку. Официальным обвинением было «незаконное и тайное сношение с неприятелем (Францией)», то есть чуть ли не государственная измена.

Вот когда вспомнили про подарок Наполеона![2] Тут же стали распространяться стишки про то, как Сперанский «за понюшку табака Отечество продал», «антихристов прескверный лик ему иконой служит» и тому подобные опусы. Истинная причина, конечно, была не в этом. Большинство людей в России понятия не имели ни о масонских историях, ни о планах всеобъемлющих реформ Сперанского. Но он поднял налоги и тем навлек на себя поистине всенародную ненависть. Ключевский пишет: «Возвышение налогов и было главной причиной народного ропота против Сперанского, чем успели воспользоваться его враги из высшего общества». Однако помимо клеветы и наветов в отставке Сперанского был объективный момент. Сперанского никто не любил, он был крайне непопулярен. Общественное мнение без всяких оснований видело в нем причины всех государственных неудач, социальных зол, бедности, бесправия, невыгодных договоров с Наполеоном и т. д. Нужен был «козел отпущения», виновник всех бед. Сперанский на эту роль подходил идеально. Перед надвигавшейся войной с Наполеоном Александр сделал сильный ход для консолидации общества.