Легенды таинственного Петербурга | страница 53

Дворянские верхи восстали против реформ Сперанского не только потому, что они вносили в традиционное патриархально-феодальное бытие России ненавистные им нормы права, то есть формировали в стране гражданское общество и власть закона. Часть своих установлений (а именно основы гражданского уложения) Сперанский разработал под влиянием Гражданского кодекса «антихриста» Наполеона. Дворяне сочли себя униженными и оскорбленными «экзаменом на чин», который был введен по инициативе Сперанского 6 августа 1809 года с целью поднять образовательный уровень российского чиновничества. Отныне каждый чиновник с VIII класса (из 14-ти) Табели о рангах должен был для получения чина либо представить свидетельство об окончании одного из российских университетов, либо сдать при университете специальный экзамен по естественным и гуманитарным наукам. Аристократия негодовала: что себе позволяет возомнивший невесть что о себе сын дьячка! Ропот нарастал, но это все были разрозненные выступления.

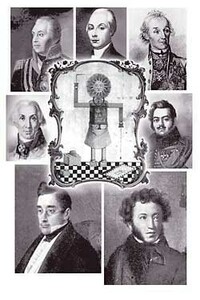

Наконец в бой вступила «тяжелая артиллерия». С теоретическим обоснованием дворянской оппозиции Сперанскому выступил Н.М. Карамзин – в то время популярнейший литератор, властитель дум юношества, признанный авторитет во всех изящных искусствах. В это время Николай Михайлович был придворным историографом, уже работавшим над «Историей государства Российского». Одним словом, истинная «совесть нации» (и, кстати, бывший масон!). В марте 1811 года он вручил Александру I свою «Записку о древней и новой России». Карамзин страстно и гневно обрушился на главную у Сперанского идею представительного правления, усмотрев в ней посягательство на святая святых – незыблемость самодержавия. Именно так: самодержавие должно быть не только вечным, но и незыблемым, вещал Карамзин, его не нужно облекать никакими законами, ибо «в России государь есть живой закон». Впрочем, он отвергал и вообще все нововведения Сперанского по принципу «Всякая новость в государственном порядке есть зло».

По Карамзину, «удивительной судьбою», «душой России», ее основополагающей традицией является изначально присущая русской жизни форма политического и государственного устройства – самодержавие. Он шел даже дальше. Он говорил, что у самодержавия в России – священный характер. И если, не дай бог, этот институт поколеблется, то российская держава станет подобна дереву с подрубленным корнем, то есть будет обречена на гибель. Это была сакрализация самодержавия, чего от европейски образованного интеллектуала Карамзина трудно было ожидать. Российское самодержавие в понимании автора «Истории…» представляло собой надсословную силу, обеспечивающую самобытное, мирное и великое историческое развитие страны. Своеобразие русской монархии, по мнению историка, заключалось в «патриархальном», отеческом типе правления, которое не могло быть никем и ничем ограничено, кроме как «святыми уставами нравственности». При этом Карамзин был убежден, что русское самодержавие должно ввести эти «коренные», в первую очередь моральные законы, которые юридически закрепили бы исторический опыт русской государственности, что предотвратило бы Россию от впадения в крайности как революционных, так и деспотических «безумий».