Легенды таинственного Петербурга | страница 19

В результате такого осмысления Петербург как создание Петра, естественно, связывается с его именем и личностью, и само название города воспринимается в этом плане, что особенно наглядно проявляется в именовании Пушкиным Петербурга Петроградом («Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом»), а также Петрополем («…и встал Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен»).

Образ императора постепенно вытесняет образ апостола в функции патрона города; императору Петру начинают приписываться не только исторические качества основоположника и строителя, но и мифологические – покровителя и защитника.

Глава 2

Елагин и его дворец

Ах, где найдешь веселье беззаботней,Чем на Елагином зеленом острову?Я. Княжнин

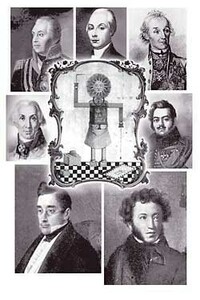

В самом центре Петербурга, в сквере напротив Александринского театра высится величественный памятник Екатерине II. «Северная Семирамида» снисходительно взирает на суетливую толпу на Невском. Гордая императрица, Минерва, Фелиция в роскошном царском одеянии возвышается на пьедестале, окруженная своими соратниками. Александр Суворов опирается на шпагу со всегдашней ухмылкой, кажется, готовый прокукарекать и сорвать торжественное мероприятие; князь Григорий Потемкин-Таврический, всесильный фаворит царицы, спесивый и самовлюбленный; Петр Румянцев – прославленный воин, аналитик и стратег – вглядывается в карту; Андрей Безбородко, канцлер, о коем сказано: «В князья упрыгнул из хохлов» – он из малороссийской глубинки взлетел на самый верх державного правления; возвышенный мечтатель и любитель долгих витиеватых монологов Иван Бецкой, преуспевший в риторике до такой степени, что Безбородко сказал ему однажды: «Ну полноте, батюшка Иван Иванович, нести вашу возвышенную чепуху»; флотоводцы, продолжатели задумок Великого Петра о господстве Андреевского флага на морях: победитель шведов Василий Чичагов и сокрушитель турок Алексей Орлов-Чесменский; единственная дама в окружении императрицы – Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова, которая, по словам современника, «в дополнение к своей красоте имела несчастие быть умной», склонилась над книгой; рядом с ней – Гавриил Державин зачитывает очередную оду благодарной слушательнице. Для скульптора Михаила Микешина и архитектора Матвея Чижова, создавших памятник, открытый в 1873 году, эти люди были воплощением духа Екатерининской эпохи. Любопытно отметить, что из девяти представленных фигур шестеро состояли в Братстве вольных каменщиков. А Екатерина Дашкова, «…каковая по дамскому своему состоянию в братство отнюдь допущена быть не могла», специально просила сделать для себя исключение. Она неоднократно писала об этом прошения Великому провинциальному Мастеру России Ивану Перфильевичу Елагину. Но, увы, получила отказ.