Мои Великие старухи | страница 78

Характер у меня неприятный, но я как-то стараюсь не обижать людей. Считаю, что в условиях свободы можно все сказать и можно против всего протестовать. Но в определенных рамках.

– Судьба эмиграции… Что будет с русскими людьми, осевшими во Франции? Они сольются с ее языком, нравами, историей?

– Третье поколение русской эмиграции доказывает, что Европа-то была одна, в особенности с XIX века, разница лишь в нравах. Вы знаете, сколько сегодня во Франции неграмотных? Два миллиона. В России, конечно, в свое время было больше. Россию просвещали Бальзак, и Дюма, и Лист, посещавшие и Петербург, и провинциальные города. Культуры, конечно же, во многом переплелись. Я считаю, что, несмотря на какое-то французское влияние, русские свое русское сохраняют, как нечто драгоценное, как фамильный жемчуг.

– Особая полоса в вашей жизни – редакторство в газете «Русская мысль». Расскажите об этом!

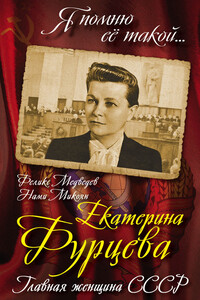

– После внезапной смерти редактора газеты ко мне пришел ее администратор, мой старый знакомый американец Петр Шувалов, кстати, женатый на младшей дочке Шаляпина, и стал уговаривать меня взять газету в свои руки, стать ее редактором. Если честно, «Русская мысль» в то время была от меня далека. С русской эмиграцией я не была особенно близка, ее плохо знала, газету не читала, она мне виделась узко провинциальной. Шувалову мы с мужем отказали. Он повздыхал, повздыхал и сказал: «Тогда мне придется ее закрыть». И я решилась, подумала, что газета все еще нужна «второй» эмиграции. И потом, мне приятно, что старшие коллеги – Слоним, Струве – хотели, чтобы я взяла дело в свои руки. В общем, очертя голову (ведь я никогда не делала журнал или газету) бросилась в этот омут. Первым делом в газете открыла свободную трибуну. Это не всем нравилось. К примеру, за то, что я напечатала Жореса Медведева, меня побранил Александр Исаевич[15], бывший в то время уже на Западе. Да и многие бранились, не привыкли к такой плюралистической газете, где оппоненты могут свободно высказывать свои суждения. С коллективом у меня были чудесные отношения, работали мы без склок и ругани. Это в основном были пожилые дамы-эмигрантки, которые получали мизерную зарплату и трудились во имя дела. Но когда в штате газеты появились сотрудники – представители так называемой «третьей» эмиграции – тут я растерялась. Я поняла, что с ними работать не смогу. На работу приходили с опозданием, к делу проявляли незначительный интерес, жалованье ведь было по-прежнему малым. В коллективе появилась одна дама с высшим университетским образованием, но она так ругалась, что один из старых моих сотрудников сделал мне представление, что в такой ругани работать дальше невозможно.