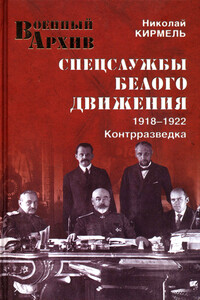

Карающий меч адмирала Колчака | страница 19

Рождение контрразведки как системы состоялось летом 1911 г., с утверждения военным министром генералом от кавалерии В.А. Сухомлиновым 8 июня «Положения о контрразведывательных отделениях» и начала формирования в управлениях генерал-квартирмейстера штабов военных округов контрразведывательных отделений (КРО)[6], предназначавшихся «для борьбы с военным шпионством, и вообще для воспрепятствования тем мерам иностранных государств, которые могут вредить интересам обороны Российской империи»>{66}.

Создание органов армейской контрразведки не означало учреждения некой особой системы, в частности, потому, что отсутствовал управляющий центр, координирующий и планирующий борьбу с вражеской агентурой, а тем более прогнозирующий вероятные действия иностранных спецслужб по стране в целом.

По данным специалистов Департамента полиции, военное ведомство, создавая контрразведывательную службу, совершило ошибку, законспирировав ее деятельность. По этой причине сотрудники контрразведывательных бюро были лишены всякой исполнительной власти, даже той, которую они имели как жандармские офицеры. Инструкцией им предписывалось только вести наружное наблюдение, а в случае обысков и арестов обращаться к местным жандармским органам. Но парадокс ситуации заключается в том, что после создания в Военном министерстве контрразведывательных отделений циркуляром Департамента полиции от 18 сентября 1911 г. № 107398 борьба с иностранными спецслужбами была изъята из круга прямых обязанностей ГЖУ и охранных отделений, хотя им были даны указания по-прежнему передавать поступающие сведения о фактах шпионажа окружным генерал-квартирмейстерам.

Таким образом, разоблачение иностранных разведчиков перешло из такого крупного учреждения, как Департамент полиции, в ведение скромных по численности отделений. И если ГЖУ из-за малочисленности не могло бороться со шпионажем в своей губернии, то каких результатов можно было ожидать от отделения, которое по числу служащих являлось меньше любого жандармского управления и к тому же функционировало нелегально. После реорганизации начальник отделения — лицо, лишенное всякой власти, — мог только при хороших отношениях с жандармскими властями рассчитывать на реализацию своих агентурных сведений. ГЖУ, облеченные властью по производству дознания, являлись слепыми исполнителями воли контрразведки военного ведомства.

Проанализировав работу военной контрразведки, специалисты ДП признали ее бессистемной и дали неудовлетворительную оценку ее оперативно-розыскной деятельности. Помимо указанных недостатков, чины Департамента констатировали некоторую отчужденность КРО от жандармских управлений и охранных отделений. Она выражалась в том, что начальники КРО в своих требованиях к начальникам ГЖУ и охранных отделений о проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий не считали нужным посвящать последних в существо дела. В этих случаях роль жандармерии и охранки сводилось лишь к формальному исполнению ими требований контрразведки. Жандармерия и охранка не имели возможности самостоятельно проводить расследования и оперативные разработки подозреваемых в шпионаже лиц. Несогласованность действий упомянутых розыскных органов в борьбе с агентурой замечалась и при ведении наружного наблюдения. Из-за отчужденности органов сыска часто за одними и теми же лицами слежка велась одновременно несколькими спецслужбами, что ухудшало эффективность розыска