Книга Вечной Премудрости | страница 7

Сложнее обстоит дело с другими предполагаемыми текстами Сузо, не включенными в «Exemplar», различные рукописные варианты которых демонстрируют большое разнообразие, не позволяющее однозначно установить ни их авторство, ни точное время их создания. Речь идет о так называемой «Большой книге писем» (особенно о 28-м письме), второй и третьей латинских проповедях и «Книге Любви». Бесспорными доказательствами того, что эти тексты созданы Генрихом Сузо, исследователи до сих пор не располагают.

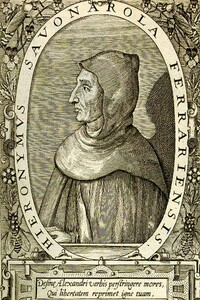

Кому-то фигура Генриха Сузо может показаться неинтересной в силу того, что, кажется, не содержит никаких загадок и не выходит за рамки популярных представлений о средневековой религиозности с ее приторным символизмом и нервической религиозной чувственностью. Для кого-то она, возможно, до тошнотворности банальна, как и вся возведенная в культурный ритуал манерная истеричность, ярко описанная Й. Хейзинга в знаменитой книге «Осень Средневековья», среди героев которой Сузо занимает отнюдь не последнее место[4]. Не укладывается Сузо и в распространенное благодаря книге Ле Гоффа представление о «средневековых интеллектуалах»[5]. С этой точки зрения, если Сузо не принадлежал к университетскому интеллектуальному бомонду, если не составлял quaestiones и сумм, то вряд ли он может занимать серьезное самостоятельное место в истории средневекового мышления.

Оба подхода, грешащие шаблонной исторической типизацией там, где следовало бы применять другие шаблоны, а лучше не применять никаких, упускают из вида главное в фигуре Сузо – масштаб его исторического влияния. В самом деле, вряд ли статистически типичным явлением может считаться личность, которая своей жизнью и своим творчеством генерировала новые типы религиозного поведения и мышления. Точно также вряд ли серьезным доказательством второстепенности мыслителя может считаться то обстоятельство, что в сложившуюся школьную систему он вписывается лишь отчасти, во всем остальном оставаясь вдали от нее. Автор сочинений, которые и при жизни, и в еще большей степени после смерти мыслителя в сотнях списков получили хождение по всей Европе и стали ключевыми для духовной культуры всего позднего Средневековья, вряд ли может считаться периферийным.