Мои воспоминания. Часть 1 | страница 16

Артист Александринского театра Самойлов играл «Ревизора», Хлестакова. В монологе, когда он, подвыпивший, рассказывает о своем петербургском житье, помните, есть у него такая фраза: «У нас и вист свой составился: министр финансов, немецкий посланник, французский посланник и я». (Если ошибочно цитирую, простите — у меня книги все отобраны, и не буду же я обзаводиться второй раз.) Эту фразу Самойлов говорил таким образом: он делал остановку после «французский посланник», как будто искал чего-то, и потом говорил: «да — и я». Ясно, как такое самовольное искажение нарушает весь смысл данного места. Ведь Хлестаков хвастается; ведь для того весь рассказ, чтобы показать, что он с министрами играет; и вдруг он сам же себя и забудет? Я уже не говорю об оскорбительности самовольной вставки в гоголевский текст слова «да». Таких своеволий у него было много рассыпано по всей роли. Я был в то время директором императорских театров; воспользовался своим правом, попросил режиссера пригласить Самойлова зайти ко мне на другой день утром. Он пришел. «Со вчерашнего вечера недоумеваю, зачем вы меня вызываете». — «А вот хотел побеседовать с вами насчет вашего Хлестакова». Беседа наша интереса не представляет, передавать нечего; скажу только, что он не удостоил меня ни спора, ни возражения; он, видимо, желал меня возможно больше вызвать на речь и еще раза два повторил: «А я-то недоумевал, зачем»… Он ушел, так и не высказав, признает ли или не признает мое мнение. На другой день статья в «Новом времени» Юрия Беляева: восхваление вдумчивости, находчивости Самойлова в роли Хлестакова; в особенности тонко было одно, больше всего критику понравившееся место… Читатель догадается какое.

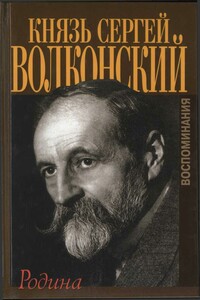

Это типичный пример. В каждой критической статье чувствовалось как бы подкожное впрыскивание чего-то постороннего, к делу не относящегося и от искусства далекого. У меня было много вырезок к характеристике нашей газетной художественной критики, но бумаги мои растасканы, а помнить наизусть подобную литературу было бы слишком много для нее чести. Не могу не помянуть здесь, что меня эти господа мало долюбливали. Мое увлечение Далькрозом высмеивалось на все лады. Одна газета прислала мне корреспондента-фотографа на репетицию публичной демонстрации: «Наш редактор так интересуется, наша газета идет навстречу…» Через два дня — глумительная статья с карикатурами. И корреспондент имел нахальство прийти второй раз с аппаратом… Всему далькрозовскому делу давалось освещение чего-то классового — «княжеского увлечения». Уж княжество мое, можно сказать, было им поперек горла; меня называли в рецензиях «сиятельный лектор». О род людской! Какая мелочь людская во всем этом. Ничего не имею против мелочи людской, и она бывает нужна; а в качестве предмета наблюдения — ведь это драгоценность. О чем бы мы писали, если бы не было мелочи людской? Одними геройствами не много томов наполнишь. Но зачем именно об искусстве, о том, что подымает выше мелочей, пишут люди, мелочью живущие? Зачем в искусстве разводить микробы классовой гангрены? Зачем вносить рознь в то, что сближает? Вражду — в то, что примиряет?