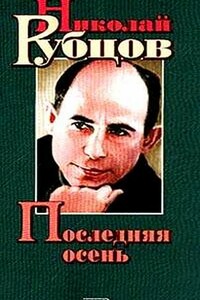

Стихотворения | страница 16

Угрюмой, грозной, безжизненной, страшной предстает природа, когда человек оказывается совсем наедине с ней…

Уже хотя бы эти сложные, противоречивые, неоднозначные отношения поэта с природой подтверждают, что он не может быть понят как традиционный «певец деревни». Напомню еще раз его собственные слова о том, что «в деревне виднее природа и люди» и «виднее… на чем поднималась великая Русь» (то есть виднее история родины). Начав свой путь как «городской» поэт, Николай Рубцов обратился к деревне, ибо был убежден, что в ее бытии сегодня яснее выступают природа, человек и история в их противоречивом единстве.

Возьмем одно из лучших стихотворений Рубцова, относящихся к «городскому» (или, еще точнее, «петербургскому») периоду его творчества (1959 – 1962) – стихи «Утро утраты»:

Это, без сомнения, сильные и мастерские стихи. В них, правда, есть свои недостатки: чересчур прямолинейный звуковой повтор «утро утраты», разрывающая стих реплика «жить надоело?», неточное «железо на крышах» (имеется в виду «железо крыш»), небрежное «железки машин» и т. п. Но в целом стихи ярко запечатлели предельно тяжкое состояние человеческой души, не могущее найти выхода и разрешения. Символическая чугунная ограда с ее тяжкими копьями, будто тушью сделанная – кстати, типично «петербургская» – зарисовка героя («вот в черном затоне отразился рубашкою белой»), точное «может, слушал, но слышал едва ли», нарастающий мотив «железа» (перекличка с «оградой»), «усталое» пенье, как безнадежная попытка разрешения, освобождения и, наконец, смелый обобщающий образ «утро дождя и металла» – все это создает истинно поэтическую реальность.