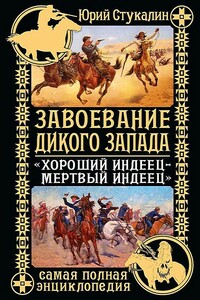

Индейцы Дикого Запада в бою. «Хороший день, чтобы умереть!» | страница 58

«Все чаще и чаще мы, мальчишки, — вспоминал один из индейцев, — собирались вместе поговорить и поиграть. Мы рассуждали о воинах и войне, а целью наших игр всегда была подготовка к тому, чтобы стать воинами. У нас, как и у наших отцов, были предводители, и становились они нашими вождями точно так же, как вождями становились мужчины, — проявив себя». Военные игры и столкновения, в которых мальчиков делили на два противоборствующих отряда, имели широкое распространение среди всех равнинных племен и были существенной частью регулярных упражнений в подготовке будущих воинов. В них мальчики учились выслеживать врага и сражаться с ним. Играя «в войну», они имитировали взрослых, проводя «взрослые» советы, совершая «взрослые» военные походы, зарабатывая боевые заслуги и т. п. Их учителями всегда были опытные воины — деды, отцы, дяди. Они с готовностью восхваляли превосходство отличившихся, при этом не говоря слов, которые могли бы сломить дух менее одаренных мальчиков. Тому, кто не понял что-либо, объясняли это вновь и вновь с еще большей тщательностью.

Иногда мальчики и девочки ставили неподалеку друг от друга два лагеря из маленьких типи, и мальчики одного из них отправлялись войной на другой. Или ставили один лагерь, на который нападал «вражеский» отряд. Маленькие «воины» из лагеря «выезжали» навстречу врагам на своих «лошадях» — обычных палках. «Враги» тоже приезжали на лошадях-палках. Каждый из них, подобно настоящим бойцам, тащил за собой другую палку, представлявшую боевого коня, на которого воины пересаживались перед сражением. Во время последующей битвы «раненых» оттаскивали, чтобы «враги» не смогли посчитать «ку» или «снять» скальп. Если обитателям лагеря приходилось тяжело, «женщины» снимали палатки и спасались бегством. Если лагерь захватывали, «враги» забирали себе всю еду, которой обычно были съедобные корешки.

Манданы 1830‑х гг. собирали несколько сотен мальчиков от семи до пятнадцати лет и делили их на два отряда, каждым из которых предводительствовал опытный воин, служивший им своего рода учителем. На рассвете их выводили на равнину недалеко от поселения. Мальчики были обнажены и в руках держали маленькие луки и пучки длинной плотной травы, служившей им безопасными стрелами. На поясе у каждого висел столь же безопасный деревянный нож, а к волосам прикреплялся пучок травы, символизирующий скальп. Учителя отрабатывали с ними всевозможные военные маневры — атаки, отступления и т. п. После чего оба отряда сходились и вставали метрах в 50 друг от друга, подбадриваемые расположившимися впереди предводителями. Мальчики натягивали луки и стреляли друг в друга, уворачиваясь от «стрел» противника. Если «стрела» попадала кому-нибудь в жизненно важную часть тела, он должен был упасть, а его противник кидался к нему, ставил на тело ногу, одной рукой хватал травяной «скальп», а другой выхватывал деревянный нож, «срезал скальп» и вешал его себе на пояс. После чего возвращался в свои ряды и продолжал бой. Такая тренировка длилась более часа на голодный желудок. Во время нее мальчикам приходилось пробегать около шести миль, что укрепляло их мышцы, силу и выносливость. Затем они возвращались в селение, где приветствовались вождями и воинами. Те, кому удавалось «снять скальпы», выходили вперед и под руководством своих взрослых учителей исполняли Пляску Скальпа, размахивая «скальпами» и перечисляя свои бравые деяния.