Диалог мужской и женской культур в русской литературе Серебряного века: «Cogito ergo sum» — «Amo ergo sum» | страница 19

Причем несомненно усиление эротической концентрированности этих картин. Если первое описание сада подчеркнуто нейтрально: „Правая сторона ушла под абрикосы, сливы, вишни, яблоки; на левой — росли акации, кусты шиповника, сирени, жасмина и бесчисленное количество роз. Аллея из молодых подрезанных туй одним концом упиралась в дом, а другим — в группу старых каштанов. Там стояла каменная скамья и каменный круглый стол“ (С. 9), — то дальнейшее „знакомство“ с ним нацелено на создание визуальных образов определенного плана. Они уже очевидно чувственны, содержат эротический подтекст: „Маленькие площадки засеяли крупными анютиными глазками, словно вырезанными из черного бархата с неожиданно голубо-золотым глазком посередине. Эти хрупкие драгоценности, упавшие с неба, были приколоты к земле на коротеньких стебельках, как бы неотделимы от нее. Вокруг них выросли и качались нарциссы, белые, душистые звезды, такие нежные, что казалось, они должны были завять при первом колебании ветра. И когда Алина вдохнула их пряный, сладкий, чуть-чуть удушливый запах, она ощутила трепет, дрожь ожидания, волнение, как перед объятием“ (С. 51). И идиллический пейзаж, который возникает в романе лишь однажды как намек на возможность иных — мягких, человечных — отношений между Алиной и ее возлюбленным — „Ах, какой это был чудесный осенний день — прозрачный, теплый, тихий, весь продушенный нежным запахом влажной земли, гниющих листьев, не то сухих плодов, не то каких-то других, исключительно осенних растений. Они увидели совсем зеленую птицу, медленно перелетавшую с дерево на дерево, словно заблудившуюся из сказочной страны. Они увидели снова молодого орла, низко-низко кружившегося и высматривающего добычу. Они повстречали пару ослят, бродящих между кустарниками /…/“ — завершается эпизодом, призванным вернуть героиню к действительности, пробудить от радужного сна. В конце прогулки Алина и Генрих Шемиот „натолкнулись на крестьянина, несшего две огромные рыбы /…/ Когда, запыхавшийся и потный, он вынул их, чтобы показать Шемиоту, рыбы еще вздрагивали. Они были великолепны, отливая на солнце перламутром, словно выточенные из серебра с чернью, с алыми жабрами. Восхищенная Алина засмеялась. Потом ей стало жутко видеть эти вздрагивания, судороги, пляску в воздухе, и она с грустью подумала, что сама она очень похожа на рыбу, задыхающуюся в руках Шемиота“ (С. 121).

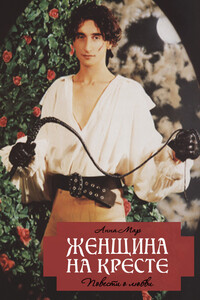

Роман „Женщина на кресте“ был уже не просто автобиографической прозой, родом интимного дневника. Читатель его должен был воспринять как манифест, программное заявление, обнажающее суть женского начала в представлении писательницы. И на самом деле, на первый взгляд, весь роман — подтверждение тезиса о мазохистской природе женского естества. Ведь теперь героиню не влечет традиционный путь религиозного страстотерпства. Она убеждена, что „монашеский подвиг… так же печален, как и труден“. В монастыре „женщина оторвана от жизни, обречена на бездетность и аскетизм, брошена на отвлеченность, где ей часто пусто и холодно и не на что опереться“. В конце концов, размышляет Алина, „не всех влечет Сиенская и не всем понятен язык Терезы. В монастыре женщина не принадлежит себе. Это еще полбеды, но она не принадлежит никому в отдельности — это уже несчастье“ (С.2).