Диалог мужской и женской культур в русской литературе Серебряного века: «Cogito ergo sum» — «Amo ergo sum» | страница 18

Мар и сама попробовала, возможно, стараясь опираться на художественные заветы Сенкевича, набросать облик польской женщины. Она использовала исторические факты, но весьма вольно их перетолковала. В carte postale „Мария Валевская“ она реконструирует возможную ситуацию, которая могла предшествовать сближению Валевской с Наполеоном. Автор пытается понять. что могло толкнуть гордую польку в объятия императора. И, надо признать, что она создает версию, по-своему очень убедительную (но абсолютно отличную от реальности), а самое главное полностью отвечающую законам той действительности, по которым движется действие в ее произведениях.

„Мария Валевская“ это два монолога, обращенных друг к другу. Хотя окружающая обстановка не описывается, но их построение и содержание позволяет читателю догадаться, что происходят они на балу, что времени мало, говорящих могут подслушать, поэтому речь прерывиста, слова произносятся шопотом… Один монолог принадлежит наставнику и опекуну Марии. Он рисует перед ней открывающиеся после решительного шага перспективы, он взывает к ее патриотизму. Но на самом деле им движут исключительно корыстные побуждения, трезвый расчет. Другой — ответ Марии, которая провидит свою судьбу (и, как свидетельствуют известные исторические факты, — ошибается, что, впрочем, для автора не является существенным!). „Когда я умру и когда об императоре начнут писать целые тома, мои соотечественники скажут, что я покрыла позором польских женщин и что в моем имени — Мария Валевская — есть двусмысленность. О, да, я согласна с Вами, брат мой, согласна, что это тогда уже не побеспокоит меня, а духовник мой даст мне отпущение грехов… Но еще до моей смерти я останусь одинокой, позабытой или вспоминаемой с брезгливостью.“ [68] И она принимает свой жребий покорно, жертвенно, но с достоинством и внутренним самообладанием.

И все же Мар проинтерпретировала известный исторический факт под углом зрения извечного женского подчинения, принимаемого добровольно, часто со сладостным отречением от самой себя. Можно сказать, что здесь она как бы реализовала напутствие Сенкевича, который, как она утверждала, завещал женщине „любовь как цель, покорность как средство, долг как защиту и религию как опору“, обещав ей в награду за выполнение этих требований счастье, которое принесет ей мужчина, осознавший наконец, что и он свое счастье может найти только „среди любящих женщин“. [69]

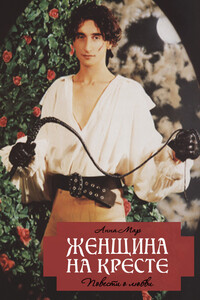

Но в последнем романе А. Мар — „Женщина на кресте“ — проскальзывают и языческие ноты. Здесь символический смысл описаний природы бросается в глаза. Языческая пышность окружающего мира возникает каждый раз, когда мы видим героиню на прогулке. „Дорога, по которой шла Алина, вела между двумя рядами старых акаций. Глубокие канавы наполнились травой, ромашками, незабудками, колокольчиками и лютиками. Развалившийся плетень скрылся под густой сеткой темно-синих и лиловых вьюнков. /…/ Великолепные, блестящие ужи, чуть-чуть шевеля головкой и язычком, грелись на лопухах. При шорохе /…/ шагов они соскальзывали в траву и исчезали, задевая былинки. Хотелось взять в руки чудесных, ярко-зеленых ящериц, до того они выглядели нарядными и милыми. Маленькие птички порхали, щебетали, дрались и любили друг друга в кустарниках“.