Собрание сочинений : в 3 томах. Том 3 | страница 5

Незадолго до смерти Достоевский писал: «Да, конечно… настоящих христиан еще ужасно мало… Но почем вы знаете, сколько именно надо их, чтоб не умирал идеал христианства в народе, а с ним и великая надежда его?.. До сих пор, по–видимому, только того и надо было, чтоб не умирала великая мысль» (26: 164).

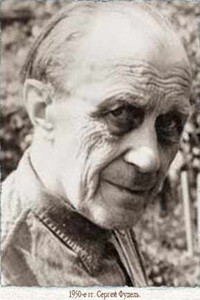

Глава II. Детство и юность

Кажется, незадолго перед смертью Экзюпери писал: «Человек в мою эпоху умирает от жажды. Есть только одна проблема, одна–единственная во всем мире: вернуть людям их духовное значение, их духовные заботы <…> Нельзя, понимаете ли, нельзя больше жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами. Больше нельзя! Перед нами стоит теперь только одна проблема: снова открыть, что есть жизнь духа, более высокая, чем разума, единственно способная удовлетворить человека <…> Нам бы так нужен был Бог!»[21]

Этот крик нашего современника ближе всех книг о Достоевском подводит нас к нему. Достоевский «снова открывает» нам жизнь духа и Бога. Вот почему столько людей к нему тянутся и вот почему о нем все еще надо писать. Чтобы лучше понять его и не запутаться в том, что кажется его сложностью и темнотой, полезно знать, что он был воспитан в тепле верующей русской семьи и рос в окружении непостижимой теперь для нас московской тишины 20–30–х годов прошлого века. Надо знать и то, что автор «Бедных людей» родился в доме больницы для бедных.

«Сретенского Сорока, церкви Петра и Павла, что при больнице для бедных, тысяча восемьсот двадцать первого года, октября 30 дня, родился младенец, в доме больницы для бедных, у штаб–лекаря Михаила Андреевича Достоевского, — сын Федор»[22]. Дед писателя был священником. В московском Музее Достоевского хранится книга, изданная в Почаевской лавре в 1790—1791 годах под названием «Богогласник». Считается, что «Песнь покаянная», помещенная в этой книге, написана одним из предков писателя[23]. Первая строфа этой песни могла бы быть эпиграфом ко всему позднему творчеству писателя:

Христианские впечатления детства нашли ясное отражение в творчестве Достоевского. В 4–й главе первой книги «Братьев Карамазовых» он рассказывает о детстве Алеши: «Он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые–то лучи и запомнились всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку…» (14: 18). К этим словам жена писателя — Анна Григорьевна Достоевская — сделала следующее примечание: «У Федора Михайловича сохранилось от двухлетнего возраста воспоминание о том, как мать причащала его в их деревенской церкви и голубок пролетел через церковь из одного окна в другое»