Эмбрионы, гены и эволюция | страница 14

Быть может, главная трудность, с которой мы сталкиваемся в нашей попытке понять морфологическую эволюцию в контексте эмбриогенетических механизмов, заключается в том, что формообразование на молекулярном уровне изучено крайне плохо. Дело здесь не только в том, что у нас мало сведений о самих механизмах морфогенеза (перемещения клеток, их взаимодействия, возникновение структурной организации), но и в различных концептуальных подходах к оценке информации, содержащейся в морфологической структуре, и в оценке генетической информации. В качестве иллюстрации этого различия рассмотрим морфогенез не с точки зрения молекулярной генетики, а воспользуемся подходом Д'Арси Томпсона (D'Arcy Thompson), который в своей книге «О росте и форме» (ее первое издание вышло в 1917 г.) впервые применил математику к проблемам формы (рис. 1-1).

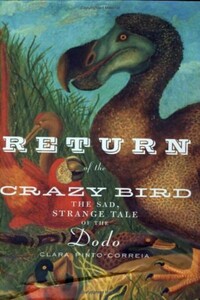

Рис. 1-1. Изменения общей формы тела у некоторых равноногих рачков. А. Вид изображен в прямоугольной системе координат. Б и В. Деформация соответствующих решеток для двух других видов иллюстрирует изменения пропорций в процессе эволюции (Thompson, 1961).

Его цель была проста: «Мы хотим понять, как можно объяснить, по крайней мере в некоторых случаях, форму живых существ и частей живых существ, исходя из физических представлений, и установить, что органических форм, которые противоречили бы физическим и математическим законам, не существует». Томпсон изложил свою точку зрения в книге, которая изучалась несколькими поколениями биологов, познакомившихся с ее помощью с математическими законами, лежащими в основе формы поверхностей раздела между клетками и строения радиолярий или спирально закрученных раковин и бараньих рогов; с тем, почему скелет позвоночных и мосты построены в соответствии с одними и теми же инженерными законами, и как, используя преобразования декартовых координат, можно изображать эволюционные изменения формы таких сложных объектов, как черепа, рыбы и изоподы (равноногие рачки). Томпсон снял покров непроницаемой тайны с биологической формы и очень изящно показал, что сложные биологические объекты подчиняются физическим и математическим правилам, поддающимся проверке. Однако он уделял мало внимания событиям, происходящим на генетическом или молекулярном уровне (вероятно, это было разумно, потому что эти события и сейчас еще не вполне поняты), а вместо этого сосредоточился на действующих на организм физических силах как непосредственных факторах, определяющих его морфологию.