Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава | страница 23

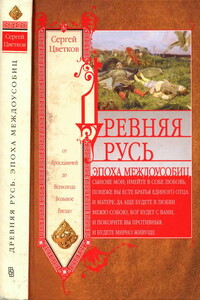

Курганы Древлянской земли:

а — курганы с трупосожжениями; б — курганы с трупоположениями; в — курганы со «специфическими» древлянскими особенностями; г — курганы дреговичей; д — курганы полян; е — курганы с семилучными височными кольцами; ж — курганы кочевников; з — лесные массивы; и — болота

При дальнейшем рассмотрении «древлянского вопроса» несуразности и загадки нарастают как снежный ком. В разительном противоречии с археологической картиной древлянского племенного ареала находятся сведения письменных источников. Летопись сообщает о весьма развитой племенной организации у древлян, которые имели «свое княжение», князей, племенную знать («лучших мужей»), дружину, укрепленные города. Древлянские послы нахваливают Ольге своих правителей, заботящихся об экономическом процветании их страны: «...наши князи добри суть, иже роспасли суть Деревьскую землю» — и это не пустое бахвальство, так как выясняется, что после неоднократных поборов и беспощадного разорения несчастной Деревьской земли киевским войском на «древлян» все еще можно наложить «дань тяжку», что и не преминула сделать Ольга. Военная мощь древлян подчеркнута в летописи упоминанием неких «обид», которые в прошлом претерпели от них «поляне», а также неоднократными попытками порвать узы даннической зависимости от киевских князей. Между тем на археологической карте днепровского правобережья Древлянская земля предстает бедной и малонаселенной областью, безусловно не способной соперничать с соседями в экономическом отношении и тем более находиться с ними в многолетнем военном противостоянии. Древлянские «грады» (Оран, Иваньково, Малино, Городск) имеют площадь около двух тысяч квадратных метров — меньше футбольного поля[70]. А возле Искоростеня Ольга «стоя... лето, и не можащи взяти града»!

К сожалению, наша историография до недавнего времени проходила мимо всех этих странностей. Но что всего поразительнее, так это многовековое невнимание историков к одному сохранившемуся в источниках этнографическому признаку, характеризующему летописных «древлян». Я имею в виду выбранный ими способ казни князя Игоря, который, как следует из сообщения Льва Диакона, «был взят... в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое» (стоит отметить, что Повесть временных лет умалчивает об этих подробностях). Знать сообщение Льва Диакона, цитировать его и вместе с тем считать «древлян», убивших Игоря, славянским племенем — все это есть не что иное, как бесподобный историографический конфуз, ибо указанный способ казни настолько же присущ древнеславянскому уголовному праву, как, например, обычай сдирать скальпы или распинать на кресте. И однако же эта нелепость прочно осела в исторической литературе. Лишь сравнительно недавно исследователи наконец обратили внимание на то, что «казнь Игоря совпадает с подобными обычаями у тюркских народов — огузов