Денис Давыдов | страница 6

Читаешь — аж дух захватывает! Похоже, что этот стих впоследствии вдохновил Пушкина на создание знаменитой «Моей родословной» — не менее легкого, но еще более озорного стихотворения, так как в нем аристократ Пушкин, рассказывая о судьбах своих предков, некогда действительно стоявших близ престола, откровенно издевался над новым «служилым» дворянством — государственными чиновниками, извечной российской заразой, скромно именуя себя «русский мещанин» и повторяя это в конце каждой строфы. Для создания «Моей родословной» у Александра Сергеевича были известные объективные причины, а все же пример, очевидно, давыдовский. Есть нечто созвучное!

Но если Пушкин все описал именно так, как оно было, то род Давыдовых по своему происхождению был все же менее знатным, нежели представил в стихах «свою родословную» наш лихой поэт.

Давыдов на самом деле «происходил из старого дворянского рода, который ведет свое начало от знатного мурзы Минчака, сына мурзы Косая, в первых годах XV века выехавшего из Большой Орды на службу к великому князю Василию Дмитриевичу и принявшего крещение с именем Симеона Косаевича. Сын Минчака, Давыд Семенов [сын] Минчаков, положил начало роду Давыдовых, которые долгое время именовались Давыдовыми-Минчаковыми»[10]. Добавим к вящему удовлетворению самолюбия Дениса Васильевича, что мурза Минчак считается «за одного из сыновей первого касимовского царя Тангрикула Кайсыма… Род от него был в почете и ничем не разнится от других родов монгольского происхождения, хотя и не титулуясь князьями, как другие»[11].

Вполне возможно, что русскими князьями предки Дениса не стали лишь по той прозаической причине, что мурза Минчак приехал на Русь зимой. Ведь, как остроумно объяснил императору Павлу Петровичу его генерал-адъютант Федор Васильевич Ростопчин, будущий московский главнокомандующий и официальный «виновник» пожара Москвы, «когда татарский вельможа в первый раз являлся ко двору, то ему зимой жаловали шубу, а летом — княжеское достоинство». Поэтому, со слов Ростопчина, и не стал князем его собственный предок, также «происхождения татарского». Государь удовлетворился таковым объяснением и возвел «сумасшедшего Федьку», как называла Ростопчина Екатерина II, в графское достоинство. Но мы оставим графа Федора Васильевича в покое — до поры до времени.

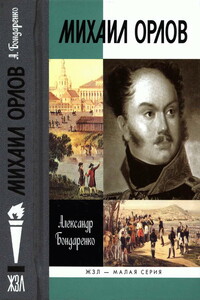

Из сказанного можно понять, что своим древним и благородным татарским происхождением Денис Васильевич гордился, пусть и относясь к нему с некоторой долей иронии. Если бы такой иронии не было, то никогда и ни при каких обстоятельствах не написал бы один из ближайших друзей Давыдова генерал-майор Михаил Федорович Орлов в письме их общему другу князю Петру Андреевичу Вяземскому: «Денис наш женат и я его женатого уже видел и смеялся над ним. Что ему вздумалось распложать свою татарскую рожу? Но он счастлив. Любит и любим. Чего же больше?»