Послания | страница 37

когда январь. Луна в начале ночи,

когда июнь. Антоновка в руке,

когда сентябрь. И оттепель, и сырость

в начале марта, чтоб под утро снилась

строка на неизвестном языке.

«Каждому веку нужен родной язык…»

Каждому веку нужен родной язык,

каждому сердцу, дереву и ножу

нужен родной язык чистоты слезы —

так я скажу, и слово своё сдержу.

Так я скажу, и молча, босой, пройду

неплодородной, облачною страной,

чтобы вменить в вину своему труду

ставший громоздким камнем язык родной.

С улицы инвалид ухом к стеклу приник.

Всякому горлу больно, всякий слезится глаз,

если ветшает век и его родник

пересыхает, не утешая нас.

Камни сотрут подошву, молодость отберут,

чтоб из воды поющий тростник возрос,

чтобы под старость мог оправдать свой труд

неутолимым кружевом камнетёс.

Что ж – отдирая корку со сжатых губ,

превозмогая ложь и в ушах нарыв,

каждому небу – если уж век не люб —

проговорись, забытое повторив

на языке родном, потому что вновь

в каждом живом предутренний сон глубок,

чтобы сливались ненависть и любовь

в узком твоём зрачке в золотой клубок.

ВОСПОМИНАНИЕ О БРЮСОВЕ

1. «Эй, каменщик в фартуке! Что ты…»

– Эй, каменщик в фартуке! Что ты

возводишь?

– Вали-ка, дурак,

я занят серьёзной работой

секретною, бесповоротной,

не для либеральных зевак.

Но с прежней писательской страстью

канючит властитель сердец.

Он ищет вселенского счастья,

гуманный, взыскательный мастер,

общественных нравов боец.

Не лучше ль ему отравиться,

когда, взбеленившись, плебей

вонзает вязальную спицу

в глаза очевидцу, провидцу,

и если прикажут «убей» —

убьёт. И солжёт, не скрывая

бесстыжего взгляда. Но бард

настаивает, прозревая,

что жертвенность есть роковая

в раскладе божественных карт.

И вот – замирает у гроба

российской словесности. Ах,

ужель эта злая особа —

былая красотка, зазноба

в легчайших атласных туфлях?

А каменщик в кепке неброской,

творец государственных мест,

смывает с ладоней извёстку,

и, выпоров сына-подростка,

говядину жёсткую ест.

2. «Словно тетерев, песней победной…»

Словно тетерев, песней победной

развлекая друзей на заре,

ты обучишься, юноша бледный,

и размерам, и прочей муре,

за стаканом, в ночных разговорах

насобачишься, видит Господь,

наводить иронический шорох —

что орехи ладонью колоть,

уяснишь ремесло человечье,

и ещё навостришься, строка,

обихаживать хитрою речью

неподкупную твердь языка.

Но нежданное что-то случится

за границею той чепухи,

что на гладкой журнальной странице

выдавала себя за стихи,

что-то страшное грянет за устьем

той реки, где и смерть нипочём, —

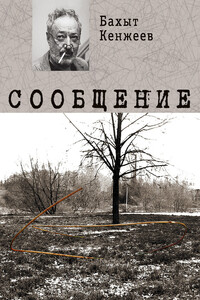

Книги, похожие на Послания