Между двумя морями | страница 20

Написанные в начале Первой мировой войны, эти стихи выгодно отличались от сотен появлявшихся тогда рифмованных шовинистических лозунгов. В них спокойная и художественно убедительная отповедь захватчикам, пытавшимся выдать себя за «культуртрегеров», несущих якобы «просвещение» славянским «варварам». Причем эта доктрина пропагандистской машины германского милитаризма за время, прошедшее между Первой и Второй мировыми войнами, существенных изменений не претерпела. Примеров такой действенности классической русской поэзии можно привести множество.

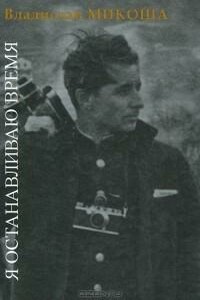

Чрезвычайно популярен стал образ поэта-воина, «певца и ратоборца» своей Родины, по выражению Е. Ростопчиной. В русской поэзии немало примеров этой слитности призваний — поэтического и воинского. Наиболее ярко и символически воспринимался образ знаменитого Дениса Давыдова — поэта и партизана. Не случайно в годы войны поэты обращались к этому неумирающему образу, к произведениям поэта-гусара. М. Спиров, например, писал в 1941 году о Давыдове,

Говоря образно, «певцы во стане русских воинов» появились тогда в каждой части, каждом соединении. Как правило, их произведения не выходили за рамки стихотворной самодеятельности, иногда появлявшейся на страницах дивизионных газет. Но психологическая, агитационная сила таких произведений была чрезвычайно высока: призывные стихи исходили из уст товарища по оружию, делящего со всеми тяготы войны, рискующего ежеминутно погибнуть, да и запечатлевалась в них жизнь родного солдатского братства.

Но были среди таких «доморощенных» поэтов и художники в большом и главном смысле этого слова — их знали далеко за пределами частей, где они служили, они были гордостью своих товарищей по оружию. Таким был для моряков-балтийцев Алексей Лебедев, таким был для защитников полуострова Ханко Михаил Дудин, таким был и Суворов. Эту слитность слова и дела впервые отметил в нем Тихонов, сам принадлежавший к поколению поэтов, бившихся за революцию не только в стихах, но и в кровавых схватках гражданской войны.

Суворов «глубоко уважал свое офицерское звание», уважал и интересовался он традициями русской воинской поэзии.