Реальность и мечта | страница 87

Моя судьба сложилась витиевато в том смысле, что, будучи человеком негероического характера и заурядных внутренних сил, да к тому же самого рабоче-крестьянского вида и стати, я сыграл массу королей, императоров и вождей.

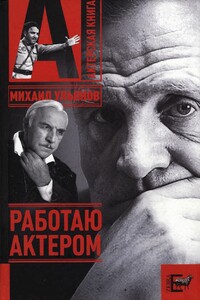

Правда, в начале работы в театре и кино я играл именно среднестатистического гражданина: это Каширин в фильме «Дом, в котором я живу», Саня Григорьев в «Двух капитанах», Бахирев в «Битве в пути». Позже акцент чуть-чуть передвинулся, и у меня появилась роль Трубникова в фильме «Председатель», человека явно неординарного, выбивающегося из общего ряда. А еще позже сыграл я и Георгия Жукова, нашего героя без всяких оговорок, героя не столько по почетному званию, сколько по сути своих дел и характеру. И все же это были типизированные люди, принадлежащие определенной эпохе в жизни нашей страны. Вероятно, была в этом логика, как писали некоторые критики, и я сумел в этих своих ролях отразить время и представление соотечественников о нем. А как же иначе, если я сам из ряда этих типичных людей, если эквивалентны им моя психика и мой внешний вид. Поэтому зрители поверили в моих героев как в своих современников.

Но актерская жизнь порой складывается непредсказуемо, и в ней все прибавлялось и прибавлялось королей да императоров. Почему? Потому что актер ролей не выбирает и театрального репертуара не строит. Но репертуар зависит от стоящей за окном эпохи, и от связанной с ней политической конъюнктуры, и от зрительских пристрастий. А для пьес, вошедших по этим причинам в репертуар, руководство театра и режиссер уже назначают актеров на роли. И не раньше, чем утверждена постановка, скажем, «Ричарда III» или «Наполеона Первого», можно думать о том, какая роль тебе достанется.

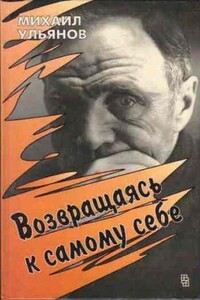

Бывает, что актер сам загорается спектаклем, в котором его ждет давно вымечтанная роль. Он может предложить этот спектакль своему театру. Но шансов на то, что ему пойдут навстречу, ничтожно мало. Так вышло у меня со спектаклем по пьесе Брукнера «Наполеон Первый». Вахтанговский театр не увидел в моем предложении ничего для себя интересного. И только счастливый случай в лице Анатолия Васильевича Эфроса и актрисы его театра Ольги Яковлевой позволил осуществиться моей мечте. Но к тому времени я был уже опытный «император»: за мной стояли Ричард и Цезарь.

А как быть, если царственная роль достается актеру по режиссерскому произволу? Вот, допустим, свершилось: я — король, даже больше — царь царей. Но как бы громок ни был титул, до тех пор, пока за ним не проглянет для актера живой человек, роль едва ли состоится. Так же как ничего не выйдет, если, исполняя роль профессионального слесаря, артист будет лишь имитировать типично слесарские ухватки и черточки, а играя пахаря — брести по меже за понурой лошадкой. Тут ни слесаря не получился, ни пахаря, ни тем более актера. Кстати сказать не для смеха, а бывали годы, когда «сверху» спускали разнарядки на спектакли производственного или сельскохозяйственного направления. Наверное, тяжело их было смотреть природным работягам, которые имели «родовое» представление о своем труде, на сцене же видели его убогое подобие. А бедные актеры в поте лица старались придать безликим производственным героям хоть что-то живое и человечное, хоть что-то индивидуальное.