Сергий Радонежский | страница 20

Переселенцам поневоле поначалу приходилось очень тяжело. Но расчет московских князей был прост и безошибочен. Каждый должен заботиться о хлебе насущном для себя и детей. Жизнь всегда возьмет свое. На новом месте, начав с шалашей и землянок, переселенцы постепенно отстраивались, обзаводились хозяйством. Их потомки забывали о том, как попали сюда их отцы и деды. Они верой и правдой служили Москве, готовы были положить жизни за ее дело.

Отец Варфоломея боярин Кирилл вместе с несколькими другими именитыми земляками был отправлен в небольшое село Радонежское, затерянное среди лесов северо-восточной окраины Московского княжества>{5}. Жизнь в Радонежском, или попросту – Радонеже, была не та, что в Ростове. Иной была уже сама природа. Вместо раздольных ростовских равнин перед глазами повсюду вставала стена темного леса.

В этой части Подмосковья ландшафт отличается каким-то тревожным, порывистым характером. Глубокие овраги чередуются здесь с крутыми, поросшими ельником холмами. По дну оврагов вьются торопливые речки с загадочными мерянскими именами – Воря, Пажа, Кончура, Молокша, Шерна.

Радонеж располагался на высоком обрывистом берегу Пажи, в ее крутой излучине. Через село проходила торная дорога из Москвы в Переяславль-Залесский. (До XVI столетия этот город называли Переяславль, а не Переславль, как сейчас.) Для размещения на ночлег проходивших по дороге обозов и войск на окраине села был устроен острог. За его приземистыми стенами виднелись стройные очертания деревянной церкви Рождества Христова.

Древний Радонеж существует и доныне. Большая дорога (Ярославское шоссе) давно изменила свой маршрут и теперь проходит в двух километрах южнее. В селе царят тишина и покой. В конце единственной улицы белеет каменная церковь – скромный образец провинциального классицизма. Кольцо валов старинной крепости хранит в себе лишь заросшее бузиной сельское кладбище…

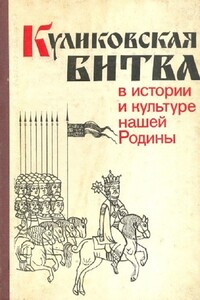

Земли городка Радонеж в XVI–XVII вв. Реконструкция В. А. Ткаченко.

Повседневная жизнь ростовских переселенцев в Радонеже была полна труда и забот. С рук их не сходили мозоли от топора и лопаты. Сами распахивали пашню, сеяли и жали, выходили на сенокос. Каждый клочок земли приходилось отвоевывать у леса, обильно поливать потом.

Дополнительным источником существования для переселенцев было бортничество – сбор меда диких пчел. «Радонежские бортники» упоминаются в документах той эпохи. Занятие это требовало ловкости, смекалки и отваги. Бортник должен был свободно чувствовать себя в лесу, понимать жизнь его обитателей. Не в этом ли древнем промысле у Варфоломея выработалось умение жить в лесу – навык, без которого он никогда не смог бы стать пустынником?