История культуры Санкт-Петербурга | страница 4

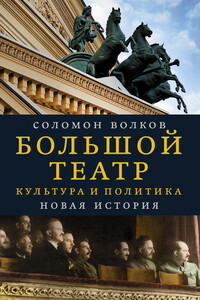

Эта особая выразительность фрагмента, посвященного Мусоргскому, отнюдь не случайна и не объясняется простым увлечением автора. Иррационально-трагическая судьба великого композитора, ощущавшего «холод и мрак грядущих дней», как никто иной, была неким провозвестием страшных судеб многих и многих творцов петербургской культуры в следующем веке. И тут надо отдать должное умению Волкова почувствовать, а не просто понять мучительные духовные драмы людей, не способных адаптироваться к эпохе…

Именно поэтому с приближением к нашему времени нарастает внутреннее напряжение сюжета – событийное и психологическое.

Полный апокалипсических мотивов, взвинченный и буйный карнавал Серебряного века (недаром Волков внимательно читал Бахтина и с горьким сочувствием рассказал о нем) органически перетекает в бытовой апокалипсис революционных лет, истребляющий плоть и возвышающий дух, который, в свою очередь, оказывается закономерным прологом унылой и зловещей трагедии сталинского террора.

Структура книги строится по принципу парадоксального временного потока – с завихрениями, водоворотами, перемешиванием струй.

Повествование о 1920-1930-х годах отличается особой плотностью. Судьбы и творческие пути, интенсивно пересекаясь, образуют величественную, страшную, яркую ткань эпохи: Ахматова, Мандельштам, Шостакович, Зощенко, Филонов, Заболоцкий, Хармс, Вагинов, Тынянов – они вели, по существу, общую и, казалось бы, безнадежную борьбу, угадывая, однако, конечную – бесконечно далекую – победу…

Особенность книги Волкова и в том, что он не ограничивается обращением к творцам. В его повествовании – иногда фоном, иногда выступая на авансцену в виде конкретных фигур – постоянно присутствуют те, кто был средой, в которой только и могли черпать силы для творчества и сопротивления люди, творящие культуру. В самые мрачные времена у них был свой читатель, свой слушатель, свой зритель. Это единство творцов и ценителей, чей круг отнюдь не исчерпывался потомственной петербургской интеллигенцией, но рекрутировал в себя молодежь других слоев, это единство создавало мощное духовное поле, с которым убивающая творцов власть не могла совладать, поле, которое явственно ощущалось еще в Ленинграде 60-х годов. И стимулировало появление новой многообразной петербургской – ленинградской элиты, которой посвящена последняя глава книги.

Творцы петербургского мифа представляются нам столь убедительными, потому что у них есть соавтор в создании и развитии мифа – автор книги. Он не просто рассказывает о них, он идет рядом с ними, он верит им и вносит в их мифотворчество свою лепту. Этим объясняется чрезмерная, на мой взгляд, благожелательность Волкова по отношению к Петру I, сформировавшаяся не без влияния Ахматовой, а затем и Бродского. Без Петра миф не только не возник бы – это понятно, – но и потерял бы стержень во всех позднейших вариантах.