Воспоминания | страница 37

И камень грязный у перил,

Там, где над домом и над шумом

Московский вечер проходил.

Усталость сердца, как вериги,

От непосильных дум и снов.

И глядя в сумрак, меркли книги,

Храня палящий пепел слов.

И в той же комнате, за шторой,

Где уходил Ставрогин в ночь,

Мы про калужские просторы

Мечты не смели превозмочь.

Иль сердце верило наверно?

Но ведь тогда ж, как вещий сон,

Явились Светом Невечерним

Нам краски тихие икон.

. . . . . . . . .

Прости меня, что я словами

Тревожу в сердце след огня...

Томит меня опять ночами

Все та же мышья беготня.

"Калужские просторы" - это, конечно, Оптина. Там было что-то еще, пишу сейчас по памяти, но смысл был один: призыв к до-священническому светлому и свободному другу. Посылая письмо, я мало на что рассчитывал: уже лежали между нами годы одиночества на разных путях. Кстати, сейчас вспомнил, как однажды С.Н., уже будучи священником, сказал мне как-то: "Сейчас время одинокое". И вот пришел ответ. Он писал примерно так: "Спасибо тебе. Я получил письмо, когда лежал едва живой в сердечном припадке, и я читал его в слезах". Тут же были выписаны строки Батюшкова:

О память сердца, ты сильней

Рассудка памяти печальной!

Но переписка и общение дружбы между нами так и не восстановились.

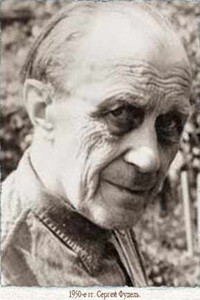

Говорят, что перед смертью он много плакал, что он чувствовал ее приближение и сказал своей жене: "Можешь хоронить меня или как священника, или как мирянина, мне все равно", как бы заявляя этим, что он не отрекался от священства, а только отошел от него.

Передавали мне, что и епископ Стефан (Никитин) (см. о нем: ЖМП, 1963, №7, с.26. - В.П.), знавший его лично, говорил, что он никогда и нигде не отрекался от Церкви и не снимал сана.

Писать о нем мне трудно, потому что его болезни - мои еще больше, или как он мне сам написал в этом же письме: "На Страшном суде мы с тобой будем расплачиваться по одному векселю".

Когда-то, кажется, в 20-х годах, он читал в Московском богословском институте "курс аскетики", а жил он тогда в келий башни Боголюбской часовни у Варварских ворот. Мне говорил один человек, опытно и до конца жизни прошедший аскетическим путем, что когда он в этот период пришел к нему, то увидел действительно монаха-мыслителя, несущего силу и тишину.

Но "курс аскетики", т.е. учение о практике христианского пути, имеет одну особенность: если за него браться, то по этому курсу надо и идти, хоть спотыкаясь, всю долгую жизнь. Это не "Размышление о Фаусте", закончив которое можно испортить существование своим ближним или окунуться в иной вид слепоты и самодовольства.