Собрание сочинений, том 2 | страница 34

Отрицая частную собственность, Прудон вместе с тем чувствует потребность дать историческое оправдание существованию частной собственности. Как все первые попытки в этом роде, и его рассуждения носят прагматический характер, т. е. он предполагает, что прошлые поколения вполне сознательно и обдуманно старались воплотить в своих институтах идею равенства, являющуюся в его глазах истинным выражением человеческой сущности.

«Мы снова и снова возвращаемся к тому же… Прудон пишет в интересах пролетариев».

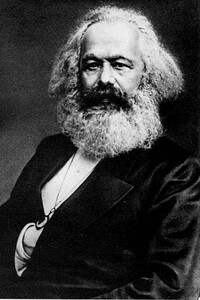

Да, его побуждает писать не интерес самодовлеющей критики, не абстрактный, искусственно созданный интерес, а массовый, действительный, исторический интерес, — такой интерес, который ведёт дальше простой критики, интерес, который приведёт к кризису. Прудон не только пишет в интересах пролетариев: он сам пролетарий, ouvrier>{14}. Его произведение есть научный манифест французского пролетариата и имеет поэтому совершенно иное историческое значение, нежели литературная стряпня какого-нибудь критического критика.

«Прудон пишет в интересах тех, которые ничего не имеют. Иметь и не иметь ничего — для него абсолютные категории. Имение — самое важное для него, потому что в то же время неимение стоит перед его глазами как самый важный предмет размышления. Каждый человек должен иметь, но ровно столько, сколько другой, — думает Прудон. Я же должен сказать, что из всего, чем я обладаю, мне интересно лишь то, чем обладаю исключительно я, то, что я имею в большем количестве, чем другой. При условии равенства как факт имения, так и само равенство будут для меня чем-то безразличным».

Если верить г-ну Эдгару, то для Прудона имение и неимение — абсолютные категории. Критическая критика всюду видит одни лишь категории. Так, для г-на Эдгара имение и неимение, заработная плата, вознаграждение, нужда и потребность, труд для удовлетворения потребности — всё это не что иное, как категории.

Если бы обществу нужно было освободиться только от категорий имения и неимения, то каким лёгким делом сделал бы для него «преодоление» и «снятие» этих категорий любой диалектик, даже ещё более слабый, чем г-н Эдгар! Г-н Эдгар и смотрит на это «преодоление» как на такую мелочь, что он даже не считает нужным хотя бы только объяснить в противовес Прудону, что, собственно, представляют собой эти категории имения и неимения. Но так как неимение — не только категория, а самая безотрадная действительность; так как в наше время человек, не имеющий ничего, и есть ничто; так как он лишён и необходимых средств к существованию вообще и, в ещё большей степени, средств к человеческому существованию; так как состояние неимения есть состояние полного отделения человека от его предметности, — то ввиду всего этого неимение вполне правильно представляется Прудону самым важным предметом размышления, и это тем более правильно, чем менее размышляли над этим предметом до Прудона и до социалистических писателей вообще. Неимение — это самый отчаянный спиритуализм, это полнейшая недействительность человека, полнейшая действительность его обесчеловеченности, это весьма положительное имение — наличие голода, холода, болезней, преступлений, унижения, отупения, всякого рода обесчеловеченности и противоестественности. А каждый предмет, который впервые с полным сознанием его важности делается предметом размышления, выступает перед исследователем как предмет, наиболее достойный размышления.