СвиноБург | страница 5

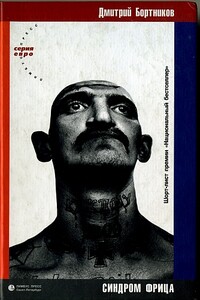

Впрочем, нет. Пару слов о гуманизме автор все же говорит. Вспомним «Синдром Фрица». Однажды мать всех китайских демонов, поселившаяся в деде Фрица, заставила деда воспитывать внука. И тот стал кричать, что, мол, он, внук, никого не жалеет, а надо быть человечным.

Далее идет такой текст:

Он орал, а прабабушка улыбалась.

Она родила пятнадцать детей. Она рожала их в поле. Между полем и лесом, на обочине. Прадед воевал. Он приходил, делал ребенка и уходил.

Он умел только это — сделать ребенка и убить человека. Это был своего рода баланс.

Прабабушка научилась делать всю мужскую работу, пока он воевал.

Она ему подшивала валенки. Она колола дрова. Десять из пятнадцати ее детей умерли.

Она улыбалась. Она не знала этого слова «человечность», которое вихлялось у деда на губах.

Но в «Свинобурге» упоминаний о гуманизме, человечности нет уже и вовсе.

На этом, пожалуй, можно было бы поставить точку, но желаемая, хотя и невозможная объективность взгляда требует сказать еще кое-что. У тех читателей, кто привык упиваться не только стилем, но также следит за драматургией и композицией повествования, после знакомства со «Свинобургом» наверняка останется чувство некоторой бытийной незавершенности, чувство не до конца утоленного предвкушения. Дело в том, что мозаика текста, безупречно сложившись лишь на части отведенного ей изначально пространства, обнаруживает белые пятна (а как же Иностранный легион? как же тюрьма? как же мадам Борнь?), которые читатель не в состоянии заполнить сам, без помощи автора, поскольку там может произойти все что угодно, — каждая страница «Свинобурга » подтверждает это.

Такая же штука случилась прежде и с «Синдромом Фрица». Возможно, это прием, который еще ждет своего осмысления. Хуже, если это позиция автора, излагающего миру очередную последнюю правду, для которой композиция — вещь несущественная, потому что заведомо искусственная. Хочется все же услышать историю, рассказанную так, что ради нее не жалко было бы пожертвовать приятельской пирушкой. А ради пресловутой последней правды не каждый теперь пожертвует даже чашкой чая.

Впрочем, названное обстоятельство — лакуны, белые пятна — в результате может сыграть Дмитрию Бортникову на руку, так как проглотивший наживку и крепко севший на крючок читатель непременно решит найти конец этой истории в его, Бортникова, следующей книге. Но он его там не найдет — трансцендентная цель «сказать все слова до конца» заведомо недостижима. Но если не иметь перед собой этой цели, вообще нельзя сказать ничего путного.