Боги минувших времен | страница 7

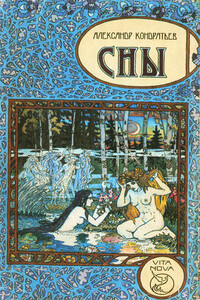

В поэзии Серебряного века неоэллиниэму отдали дань многие: Анненский и Вячеслав Иванов, Алексей Скалдин и начинающий Георгий Иванов, Сергей Соловьев и Николай Гумилев. Но, пожалуй, никто не был предан этому литературному течению с такой широтой, как Кондратьев. Его переводы «Песен Билитис» (1907), мифологический роман «Сатиресса» (1907), две книги мифологических рассказов — «Белый козел» (1908) и «Улыбка Ашеры» (1911), драматический эпизод «Елена» (1917) — все это звенья той же самой неоэллинистической цепи. Однако в «Черную Венеру» включены не только антологические стихи. Тематика книги обширнее. В сборник вошли, например, стихотворения, связанные со славянским фольклором («Болотные бесенята», «Лесной дух», «Русалки»), пролагающие путь к «Славянским богам», поэтической книге, изданной Кондратьевым в эмиграции.

Не все, написанное им до революции, вошло в книги. Он много печатался в периодических изданиях, нередко в самых лучших журналах тех лет в символистском «Перевале», в эстетическом «Аполлоне», в упомянутых уже «Весах», «Золотом руне», «Русской мысли». Но кроме того, в тонких журналах — «Огонек», «Лукоморье», «Черное и белое». Однажды, уже в эмиграции, он составил список периодических изданий (надо сказать, неполный), в которых когда-либо печатался. Вышло более тридцати названий. Лучшие написанные им стихи стали появляться в печати после «Черной Венеры». Они упоительны и сладкозвучны:

Перечитайте вслух первую строку, украшенную такой изысканной аллитерацией. В 1908 году он открыл для себя Волынь и каждое лето бывал там в усадьбе на берегу Горыни близ древнего села Дорогобуж. Местность там холмистая, живописная, с преобладающими в пейзаже мягкими очертаниями. В своих письмах он не раз говорил, что «знает свою судьбу», но тогда вряд ли он мог предположить, что Волынь станет для него — нет, не второй родиной, но, по крайней мере, местом, где он проживет безвыездно двадцать один год, где, собственно, и окончится его творческая жизнь как поэта. Стихи о Волыни и целый ряд других он собрал в маленькую книгу «Закат», которой при его жизни не суждено было осуществиться. Книжка вышла в США почти через четверть века после его смерти.

К началу 1910-х годов Кондратьев занял видное место в нашей литературе. Его воспринимают как знатока мифологии, как тонкого стилиста. Гумилев в своем отзыве на один современный сборник стихов, вышедший с предисловием Кондратьева, говорит, что к его исчерпывающей и стилистически утонченной статье «трудно что-нибудь прибавить». По поводу выхода в свет сборника рассказов Кондратьева «Улыбка Ашеры» Брюсов писал ему, что книга радует совершенством языка, и добавлял, что, возможно, это лучший русский язык в современной прозе. Кондратьев, безусловно, ценил эти отзывы. «Я всегда предпочитал похвалу нескольких знающих людей дешевой славе в широких кругах читающей публики», – писал он Александру Амфитеатрову, в газете которого («Россия») Кондратьев дебютировал как прозаик.