Рокоссовский против Моделя | страница 78

Войска 41-й армии с 8 декабря безуспешно пытались прорвать коридор шириной 3–5 км, отделяющий их от окруженных частей. К 14 декабря боеприпасы у окруженных были на исходе: на танк, орудие и миномет осталось по 5–6 снарядов и мин, на пулемет и автомат – 10–15 патронов, на винтовку – 5 патронов. Некоторое количество боеприпасов сбрасывалось с самолетов, но этого было недостаточно, к тому же весь занимаемый корпусом район простреливался артиллерией противника. В условиях, когда 20-я армия, которая по плану должна была прорваться навстречу войскам 41-й армии с востока, так и не преодолела вражеской обороны, продолжать действия корпуса в тылу врага было нецелесообразно.

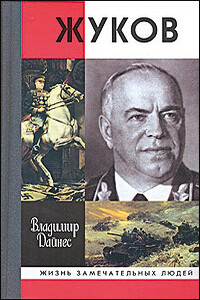

Г. К. Жуков, по воспоминаниям генерал-полковника артиллерии Н. М. Хлебникова, все время, пока корпус генерала Соломатина был в окружении, почти безотлучно находился в штабе 41-й армии. В журнале боевых действий 1-го механизированного корпуса есть запись:

«Генерал армии т. Жуков приказал: в ночь с 15 на 16.12.42 г. уничтожить технику, с личным составом пробиться к своим частям…»[149]

Операция прорыва началась в 23 часа 15 декабря. За 20 минут до начала атаки была проведена артиллерийская подготовка. В ночь на 16 декабря корпус М. Д. Соломатина осуществил прорыв и вывел оставшиеся части из окружения. За эти боевые действия генерал М. Д. Соломатин был награжден орденом Кутузова 2-й степени.

В. Модель был доволен действиями своих войск.

«Бушующее в течение трех недель сражение обескровило русские дивизии, – докладывал Модель в штаб группы армий «Центр». – Враг понес огромные жертвы. 15 декабря русское наступление окончилось провалом. Это большое достижение немецкого руководства, наземных войск и авиации. Блок 9-й армии с бастионами Сычевка, Ржев, Оленино и Белый прочно оставался в немецких руках. На земле, как всегда, основную тяжесть борьбы несла стойкая пехота. Ей помогала подвижная, четко организованная и сосредоточившая основные усилия на обороне артиллерия. Танки, самоходные орудия, противотанковые орудия и все другие виды оружия образцово взаимодействовали в целях общего успеха»[150].

Операция «Марс» завершилась неудачей, но это не было поражением. Убедившись, что стратегическая задача – сковать до 30 немецких дивизий на ржевском направлении и заставить немецкое командование усилить Ржевско-сычевский плацдарм резервами группы армий «Центр» и Главного командования Сухопутных войск – решена, генерал армии Г. К. Жуков приказал прекратить ставшую уже ненужной операцию «Марс». Ее цель заключалась в обеспечении успеха операции «Уран». Сроки начала операции «Марс» переносились в зависимости от состояния дел и развития событий на сталинградском направлении, но группировка войск, предназначенная для наступления, была создана заблаговременно и являлась объектом интенсивной разведки противника. Ему многое было известно о полосе наступления, привлекаемых силах, их оперативном построении и примерных целях наступления. Более того, как пишет один из бывших руководителей разведки органов госбезопасности П. А. Судоплатов, советское командование для того, чтобы с большей надежностью исключить переброску вражеских резервов с Западного направления на Южное, через агента-двойника Александра Демьянова («Гейне», известен немецкой разведке как «Макс») подбросило 4 ноября 1942 г. «информацию» руководству Вермахта о том, что «Красная Армия нанесет немцам удар 15 ноября не под Сталинградом, а на Северном Кавказе и подо Ржевом»