Сказание о белых камнях | страница 27

Летописи, составлявшиеся монахами, постоянно упоминают бога, богородицу, Христа, разных святых. Но в истинно народном «Слове о полку Игореве» имена древних богов названы десятки раз, а богородица только однажды и то лишь в самых последних строках.

По городам и селениям строились церкви, много церквей. Летописи, говоря о нередких в те времена пожарах, обязательно упоминают о сгоревших церквах — двадцать, тридцать сгорело, а то и больше.

Конечно, все они были деревянные, иногда богато украшенные резьбой, но чаще отличные от избушек разве только маленькой главкой с крестом.

А духовенство стремилось показать, сколь велик и могуч был христианский бог в сравнении с божествами древними. И строились храмы белокаменные, красивые, пышные, поражающие воображение, высоко поднимающие вверх свои золотые или серебряные главы.

Власть церковная и власть княжеская при Андрее впервые на Руси соединились в крепком союзе. Служители церкви — Микула, Нестор и другие — распространяли рассказы о чудесах Владимирской иконы и ежечасно славили имя Андрея.

«Богородица любит нашего князя», — нередко повторяли они простолюдинам. А набожному и одновременно властолюбивому князю они беспрестанно твердили: «Строй, украшай храмы. И вкусишь ты вечное блаженство на небесах, а на земле славу».

Да, на земле славу Андрей стяжал. До наших дней дошло немногое из того великолепия, что строили безвестные зодчие по его велению. Любуясь этой уцелевшей белокаменной красотой, мы называем также имя князя, кто поручал зодчим строить, как сказано в летописи, «в память собе».

Откуда пошло село Любец?

Старики крестьяне все помнят, все знают, что передали им когда-то их деды, а тем, в свою очередь, их деды. Так вьется и не обрывается веревочка древних преданий за многие столетия, за многие поколения.

Имя князя Андрея Боголюбского до сих пор живет в памяти народной. По крайней мере, десяток мест на Владимирщине — озера, села, леса, клязьминские старицы и излучины — молва народная связывает с Андреем.

Вот одно предание.

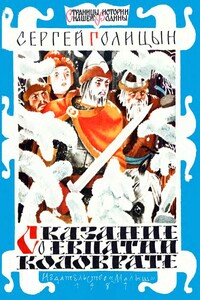

Жил некогда на берегу Клязьмы, на опушке дремучего леса, зверолов Епифанко с семьей. Доставлял он ко двору Юрия Долгорукого и сына его Андрея шкуры медведей, бобров, соболей, куниц.

Однажды зимним вечером в самый рождественский сочельник поднялась метель. Сидел Епифанко в своей избушке и рассказывал внукам сказки. За малым окном выл ветер, а в избушке было тепло, лучинка на светце потрескивала.

Вдруг послышался конский храп и чей-то голос: