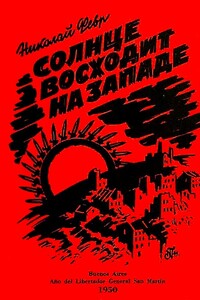

Солнце восходит за западе | страница 105

Что же давал город деревне взамен за вывозимые продукты? Город не давал – ничего. Ибо город был таким же нищим пасынком советской власти, каким была и деревня. И город, и деревня от великого обманщика засевшего в Кремле получали только в любом количестве, пахнущую типографской краской бумагу, с отпечатанными на ней ублюдочными марксистскими истинами, которые должны были заменить советским гражданам: одежду, обувь, посуду, постельное белье, мебель и все прочие «мелкобуржуазные предрассудки».

Большевики любят напоминать о том, что они дали деревне: организацию и машины. Это – вздор. И то, и другое они не дали, а приставили к деревне. И сделали они это совсем не для того, чтобы облегчить труд крестьянина, а с тем, чтобы выкачать из него возможно большее количество продуктов. Партийные активисты, присланные в деревню, не слились с трудовой колхозной семьей, а тракторы и комбайны, бороздящие колхозные поля, не стали собственностью крестьян. И то, и другое, работая в деревне, обслуживаёт отнюдь не интересы колхозников, а исключительно интересы социалистического государства.

Лучшим доказательством этого является та крайняя нищета, в которой пребывает колхозная деревня. За годы советской власти население деревень не увеличилось, а уменьшилось. Миллионы людей ушли в промышленные города, миллионы кулаков были сосланы в концлагеря. Одновременно в деревне появилась машина. Последняя увеличила производительность труда и с лихвой возместила утечку рабочих рук. Таким образом, количество производимого деревней даже увеличилось, в то время как количество деревенских потребителей заметно уменьшилось. Вывод напрашивается сам собой и говорит о том, что деревня должна стать богаче, а между тем она обнищала до крайнего предела. Почему? Да потому что колхозная деревня работает не на себя, а на социалистическое государство, которое забирает себе все плоды тяжкого деревенского труда, не давая ничего взамен за это.

Из всех языков, известных культурному человечеству, язык цифр – самый красноречивый. Если же эти цифры взяты из официальных советских источников, то они должны быть убедительными даже для матерого марксиста. Поэтому возьмем только такие цифры.

В книге «Развитие советской экономики», изданной Институтом Экономики Академии Наук СССР (Москва, 1940) говорится, что «общий доход колхозного двора от колхоза, своего подсобного хозяйства и от сторонних заработков составляет сумму в 5834 рубля в год». Эта сумма сопоставляется в книге с высчитанными Лениным в его книге «Развитие капитализма в России», – доходом середняцкого двора до революции в 350 рублей в год. Конечно, если сопоставить эти цифры, то нельзя не придти в восторг от того, как много дала советская власть русскому крестьянству. Однако, это ни что иное как статистический мираж. На 350 золотых рублей крестьянин, в дореволюционное время мог купить, скажем, ситца по существующим тогда ценам – 1207 метров, а советский колхозник на 5834 рубля* может купить (если найдет) по государственным ценам только 972 метра, т.е. примерно, в полтора раза меньше. Но дело в Том, что колхозник по государственным ценам почти ничего купить не может, ибо товара в магазинах не было, а «закрытые распределители», существовавшие в социалистическом государстве обслуживали только партийную аристократию. Таким образом, все, что необходимо было советскому колхознику он должен был покупать по «вольным ценам» на толкучке, а там он за свои 5834 рубля мог купить, в лучшем случае, – 180 метров того же ситца. Точно так же обстояло и со всеми прочими нужными ему товарами. Другими словами, покупная способность крестьянского двора или его реальный доход при советской власти, по сравнению с дореволюционным временем, уменьшился, примерно, в 7 раз.