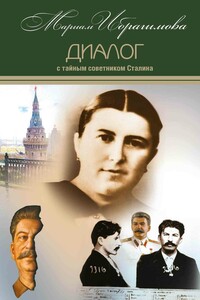

Мама и папа | страница 28

Так началась наша беседа, где говорила больше я, чем он, потому что он умел спрашивать и слушать, а я тогда не умела ни того, ни другого. Судя по всему, ему до смерти надоело болеть и он был рад возможности поболтать и не спешил меня отпускать. Так, не торопясь, мы наконец подошли к тому, ради чего я сюда пришла, — конкурс имени Чайковского и советские его участники. Среди них был мой двоюродный, а точнее — троюродный брат, но у нас в семье что двоюродные, что троюродные — все едино.

И когда я, наверное, уже в десятый раз довольно настырно спросила: "А что вы, Генрих Густавович, думаете о?.." — Нейгауз кокетливо улыбнулся:

"Вы, душенька, похоже, влюблены в него..."

Мне ничего не оставалось делать, как признаться, что Г. — мой двоюродно- троюродный брат.

"Как брат?!" — удивился Нейгауз, хотя почему, собственно, он не мог быть моим братом.

"Потому что у меня есть тетя", — обиженно ответила я.

"С какой же, позвольте узнать, стороны?" — не унимался Нейгауз, явно заинтересовавшись моей родословной.

"Со стороны мамы", — с некоторым вызовом ответила я.

"Так кто же ваша мама?!" — вскричал Нейгауз с таким неподдельным интересом, как будто я сейчас открою ему неизвестные страницы личной жизни Жорж Санд.

"Моя мама..." — И тут я очень спокойно, совершенно забыв о бабушкиных обедах и маминой консерватории, назвала ему имя и фамилию моей мамы.

"Кто? Кто? Фанни?!" — вскрикнул он, как-то особенно легко и вальяжно произнося непроизносимую для нормального человека девичью фамилию мамы.

Предусмотреть дальнейшее было невозможно. Откинув царским жестом плед (как мантию или рыцарский плащ) и стремительно перейдя из горизонтального положения в сидячее (оказавшись при этом в откровенно сиреневой майке), он вознес руки к небу и красивым молодым голосом торжественно произнес: "Фанни... — дальше следовала невыговариваемая мамина фамилия. — Боже мой! Какая у нее была спина!!!"

Признаться, мне стало не по себе. С одной стороны, я испытала гордость за маму, чью спину запомнил "флагман" и "корифей". С другой — мне было неприятно, что этот сморкающийся и кашляющий старик так интимно вспоминает мою маму (хотя теперь уверена, он не вкладывал в свои слова того интимного смысла, который усмотрела в них я). Но папа только вернулся, и в этом давнем воспоминании Нейгауза мне почудилось покушение на их с мамой личную жизнь.

Теперь я часто думаю, могут ли дети воспринимать своих родителей не просто как мать и отца, а как мужчину и женщину, чьи отношения куда сложнее и непредсказуемее, чем нам, детям, того бы хотелось. В детстве, конечно же, нет. В детстве нельзя понять, а значит, и невозможно простить. Но в пятнадцать-шестнадцать лет, если не спешить, если позволить себе роскошь задуматься, — можно. Так мне кажется... У Гюго в "Отверженных" есть прекрасное выражение — "смиренная мысль", то есть мысль, усмиренная состраданием и пониманием. Именно на своем опыте я поняла, как жесток наш юношеский максимализм, как порой больно бьет "высокая принципиальность", как сурова наша мораль по отношению к родителям и как снисходительна к нам, ее исповедующим. Прав был мой первый редактор, все тот же усталый человек, когда говорил, что "в жизни все не так просто". Действительно, ВСЕ не просто — это стоит запомнить, но не для того, чтобы не решать сложные проблемы (как это любил делать мой редактор), а для того, чтобы не упрощать сложнейшие, переводя их на язык простых чисел, сводя запутанную азбуку жизни к таблице умножения, где дважды два, хоть лопни, хоть тресни, всегда четыре.