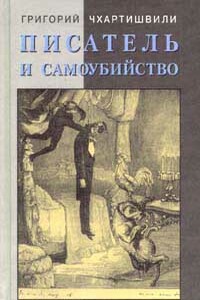

Писатель и самоубийство | страница 31

Однако при всей строгости отношения к греху суицида христианская церковь была не вполне последовательна в своей позиции. «Христианство сделало рычагом своей власти необыкновенно распространенную ко времени его появления жажду самоубийства, — пишет Ф. Ницше. — Оно оставило лишь две формы самоубийства, облекло их высочайшим достоинством и высочайшими надеждами и страшным образом запретило все прочие. Но мученичество и медленное умерщвление плоти аскетом были дозволены». Сильное и искреннее религиозное чувство неминуемо несет в себе элемент физического саморазрушения, то есть все того же суицидального комплекса. Презирая жизнь земную во имя жизни небесной, терзая свою плоть, религиозный фанатик намеренно и сознательно сокращает срок, отпущенный ему природой. История миссионерской деятельности церкви сплошь украшена подвигами явно суицидального свойства. К примеру, святцы католической церкви изобилуют мучениками, казненными в Японии конца XVI — первой половины XVII века. Когда сёгунат,[3] испуганный активностью миссионеров, запретил «веру южных варваров» под страхом смертной казни, христианские проповедники устремились в Японию, на самый край света, с упорством мотыльков, летящих на огонь. Не знавшие языка и обычаев страны, внешне не похожие на аборигенов, миссионеры сразу же попадали в руки властей и безропотно принимали мученическую смерть. Вероятно, особенно соблазнительной эта участь представлялась иезуитам и францисканцам из-за того, что в средневековой Японии преступников обычно распинали на кресте.

Другой пример подсознательной суицидальности первоначального христианства — трагическая история русских раскольников.[4] Старая русская церковь ближе к исходному (римскому и византийскому) христианству, чем позднейшие ответвления — католическое, протестантское или никоновское православное. С середины XVII века на протяжении двух с половиной столетий на Руси горели раскольничьи скиты. Самосожжение, самоутопление, самопогребение совершили десятки тысяч двуперстных христиан.

Главную причину непримиримого отношения правящей церкви к суициду выделить легко: нельзя допустить, чтобы человек ощущал себя хозяином своей жизни, ибо тогда «все позволено». «Самоубийство есть измена Кресту», — с несвойственной ему резкостью заявляет Бердяев, и даже добрейший В. Соловьев в этом вопросе непреклонен: «Можно сочувствовать самоубийце, но нельзя сочувствовать самоубийству». И далее у него же: «Церковные каноны в этом отношении слишком жестоки и беспощадны и на практике отношение это принуждены смягчать. Но в этой жестокости и беспощадности есть своя метафизическая глубина. Самоубийство вызывает жуткое, почти сверхъестественное чувство, как нарушение божеских и человеческих законов, как насилие не только над жизнью, но и над смертью». Что опять-таки воспроизводит аргументацию Фомы Аквинского.