Неизвестные Стругацкие: Письма. Рабочие дневники, 1963-1966 г.г. | страница 98

<…>

Паренек помолчал и вдруг воскликнул:

— А все же вспомнил! У Остапа Бендера говорят как здесь. Правда?

Я понял его — он имел в виду языковую аналогию героев Стругацких с персонажами Ильфа и Петрова — и ответил вопросом:

— А «здорово закручено» откуда ты взял? Он посмотрел, улыбнулся и сказал:

— Наверное, из «Амальтеи», «Теленка» я давно читал…

<…>

Бедный подросток! Чем только не забиваются его мозги, когда он читает произведения, в которых и взрослый ногу сломит. Материалистическая платформа некоторых повестей и рассказов (идущих под тем же титром «научно-фантастические»!) более чем сомнительная.

<…>

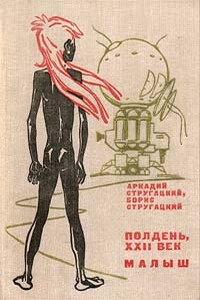

Полную неожиданность преподнесли братья Стругацкие. Уж, казалось бы, кто-кто, а они, писатели ярко выраженного реалистического стиля, бесконечно далеки от мистических вывертов. Но и они отдали дань этой заразительной болезни. В повести «Далекая Радуга» (сборник «Новая сигнальная», изд-во «Знание», 1963 г.) фигурирует некто Камилл. Личность вначале оригинальная, не более. Затем начинается странная трансформация. Камилл убит, но вскоре таинственно оживает. Читатель думает: «Мало ли что, наверное, ошибка, как-то вывернулся», и терпеливо ждет объяснения. Не тут-то было! В конце повести снова появляется Камилл и загадочно вещает, что сегодня умирал уже трижды и трижды воскресал. Что он последний из чертовой дюжины (???), что ему снова предстоит погибнуть наравне со всеми и снова воскреснуть и ему будет ужасно тоскливо одному на обугленной планете. Он, Камилл, синтез человека и машины, он всё может, но ничего не хочет…

Так и тянет мистическим туманом. Поневоле задумаешься: и откуда такое в нашей фантастике?

Мечтать можно и нужно. Но абсолютно недопустимо в погоне за внешним эффектом подменять научные идеи бредовыми, а не разгаданные пока тайны бытия — мистическими домыслами.

<…>

К сожалению, пока в некоторых научно-фантастических произведениях герои будущего предстают перед нами чересчур одномерными, упрощенными, грубыми. Одна такая книжка, посвященная «космическим молодчагам», может свести на нет годичную работу юного ума. Надо приучать мыслить и обоснованно мечтать, а не беспочвенно фантазировать.

<…>

И, уж конечно, юношеская фантастика должна быть высоко литературной и эстетичной, отличаться чистым, безупречно-правильным языком. Там никак не место жаргонным словечкам: трепач, железно, мировецкий и т. п. За примитивизмом речи неизменно кроется и примитивизм мышления. Вовсе незачем щеголять такими бурсацкими оборотами, как «не ори на нее, козел!» («Путь на Амальтею»). Никак не могут люди будущего изъясняться на давно позабытом нэпманском жаргоне, ведь язык — это отражение окружающей действительности. Трудно ждать в будущем воскрешения барахолки и частных лавчонок. Это не Камилл, умерло — не воскреснет! Крайне неудачна попытка представить ученых будущего этакими лихими анархистами и рвачами — самоснабженцами («Далекая Радуга»). Ведь по концепции самих же авторов: «Люди будущего те, кто сегодня исключение». Уж если таковы «исключения» в представлении Стругацких, то каковы же наши рядовые современники!