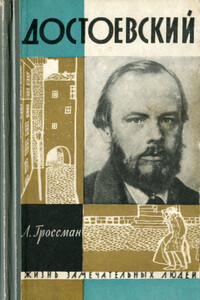

Исповедь одного еврея | страница 49

В двух обширных статьях, помещенных в журнале «Дело» в 1867 и 1868 гг. («Будничные стороны жизни» и «Борьба за существование») Писарев отмечал, что в последнем романе Достоевского «действуют и страдают, борются и ошибаются, любят и ненавидят живые люди, носящие на себе печать существующих общественных условий». Осуждая санкцию кровопролития, он отмечает в герое романа способность сохранять во время самых диких заблуждений тонкую и многостороннюю впечатлительность и нравственную деликатность высокоразвитого человека. Но при этом преступление Раскольникова критик сводит всецело к условиям внешнего существования нищего студента, к той удручающей бедности, которая разжигает его фантазию на обманчивую философскую теорию и толкает его руку на убийство.

Все это с жадностью прочитывалось в далеких южных городах юным кандидатом в «необыкновенные люди», давно признавшим за собой исключительность призвания и необычность дарований. Внимательный читатель Достоевского, тонко разбирающийся во всех особенностях творчества любимого романиста, упоминающий в своих письмах не только «Мертвый дом» или «Униженных и оскорбленных», но и «Скверный анекдот», и «Вечного мужа», Ковнер весь проникся трагедией юноши-преступника, облеченного Достоевским в ореол великой грусти и жертвенного страдания. И когда обстоятельства личной жизни сгрудили вокруг него те же накопления горя и унижений, позорной бедности и боли за погибающих близких, острая казуистика Раскольникова захватила безраздельно его мысль. Гениальная философема Достоевского выросла перед ним в мучительно-жизненную, в единственную спасительную систему разрешения трагически запутанного узла, и вся ударная аргументация знаменитого романа определила для него новый путь опаснейшего действия.

«Я решился похитить такую сумму, — писал он впоследствии Достоевскому, — которая составляет три процента с чистой прибыли за один год пайщиков богатейшего банка в России. Эти три процента составили 168 тысяч рублей… Этими тремя процентами я обеспечил бы дряхлых моих родителей, многочисленную мою нищую семью, малолетних моих детей от первой жены, любимую и любящую девушку, ее семейство и еще множество „униженных и оскорбленных“, не причиняя при том никому существенного вреда. Вот настоящие мотивы моего преступления…»

И, подобно Раскольникову, он не уступает своей правоты общему мнению, судебному приговору и традиционной морали. «Я смело заявляю даже Вам, — пишет он Достоевскому, уже осужденный на арестантские роты и заключенный в тюрьму, — что у меня нет и не было никакого угрызения совести. Пусть предпринятый шаг идет против книжной и общественной морали. Но я не вижу в этом никакого ужасного преступления, по поводу которого с пеной у рта говорила вся почти русская печать…»