Исповедь одного еврея | страница 47

В момент этих материальных осложнений и невзгод болезнь Софии обостряется: «Она положительно не могла дышать в комнате: я нанял ей дачу по 5 рублей в месяц и дал ей на расходы». В это время трехлетние отношения начинали требовать каких-то иных внешних оформлений. На даче в 1874 г. больная решилась заговорить о замужестве. Ковнер указывает ей в ответ на свою полную необеспеченность, трагическую зависимость от произвола банковского директора, близость надвигающегося увольнения. Когда он решился намекнуть ей на возможность разлуки, больная девушка упала в обморок со словами: «Я без тебя жить не могу». Это окончательно убедило Ковнера не расставаться со своей преданной подругой и во что бы то ни стало обвенчаться с этой «чистой и славной девушкой», полюбившей его «беззаветно, глубоко и пламенно».

Несмотря на совершенно пошатнувшееся положение в банке, он еще надеялся на какое-то улучшение в своей деятельности. Но с наступлением нового года все эти надежды рухнули. Прибавка оказалась незначительной; вычеты за наросший долг банку сильно понижали ежемесячную получку, все решительнее выявлялась необходимость платить довольно значительные долги, поддерживать близких, разрубить запутавшийся узел личных отношений.

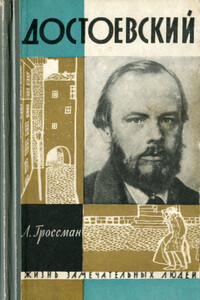

И вот тут-то трудная нравственная дилемма выступила во всей своей обнаженности. Понемногу, медленно вытачивался и под давлением обстоятельств резко заострился опасный силлогизм о праве преступить закон во имя высших соображений альтруизма и драгоценнейших притязаний личности. Мы видели, что Ковнер со времен своего отрочества привык смотреть на себя как на выдающуюся натуру, призванную к творческому труду, великим подвигам мысли и широкой славе. Речь прокурора в его процессе была построена почти целиком на этой чрезмерной переоценке подсудимым своих способностей, прав и призвания.

И действительно, с малых лет будущий «Писарев еврейства» вырастает в сознании исключительности своей природы и величия предстоящего ему жизненного дела. Когда на полпути земного бытия эти долголетние и мучительные надежды оказались обманутыми, творчество было поглощено ничтожной газетной работой, журналистика в свою очередь сменилась мелкой банковской службой, вместо ожидаемой славы приходилось терпеть пренебрежительное снисхождение столичных дельцов — двадцатилетние мечты Ковнера вылились в бунтующую формулу Раскольникова: «Тварь ли я дрожащая или право имею?». Не есть ли «преступление» — лучшее доказательство высшего призвания, явного превосходства отважной личности над толпой трусливых посредственностей, духовного равенства с теми завоевателями и реформаторами человечества, для которых цель всегда освящала все средства? Для Ковнера, как и для героя Достоевского, возможен только утвердительный ответ на эти вызывающие запросы духа, и мы увидим, что он до конца не испытывал никаких угрызений совести и продолжал считать себя этически правым, несмотря на травлю в печати и суровый приговор суда.