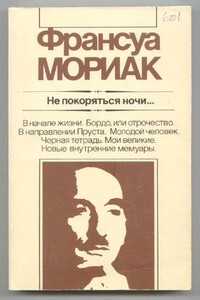

Пустыня любви | страница 66

Совсем недавно Раймон удивлялся, что рядом с ним сидит знаменитая Мария Кросс, и повторял про себя: «Эта маленькая женщина, такая простая, и есть Мария Кросс». И ему надо было только протянуть руку: она была здесь, рядом, покорная, вялая, он мог взять ее, повалить, овладеть ею, — и он протянул руку, но этого жеста оказалось достаточно, чтобы между ним и Марией пролегла пропасть. Да, она все еще была здесь, но безошибочным чутьем он понял, что отныне ему никогда до нее не дотронуться, как не дотронуться до звезды. Именно теперь он увидел, что она красива: всецело занятый мыслью о том, как сорвать и вкусить этот плод, ни секунды не сомневаясь в том, что плод предназначен ему, он даже толком не разглядел ее, — что ж, теперь тебе остается пожирать ее глазами.

Она повторяла — мягко, боясь, чтобы он не рассердился, но непреклонно: «Мне надо побыть одной, Раймон... поймите, я должна остаться одна... Доктор страдал оттого, что Мария не дорожила его присутствием, но Раймон познал страдание еще горшее — желание любимой женщины во что бы то ни стало избавиться от нашего присутствия, желание, которого она уже ничем не маскирует, не в силах скрыть, она выбрасывает, извергает нас... Для нее жизненно важно, чтобы мы ушли, она жаждет предать нас забвению: «Поторопись исчезнуть из моей жизни...» Она разве что не выталкивает нас — боится сопротивления. Мария Кросс подала Раймону его шапку, открыла дверь, пропустила его вперед, а у него было только одно стремление — испариться, он бормотал какие-то глупые извинения, сгорал со стыда, снова став подростком, который отвратителен самому себе. Но едва лишь он очутился на улице и калитка за ним захлопнулась, как он нашел наконец слова, которые надо было бросить в лицо этой шлюхе... Слишком поздно! И долгие годы его мучила мысль, что он ушел, не высказав ей всего, чего она заслуживала.

В то время как на улице Раймон облегчал свою душу всевозможными ругательствами, какими бы он хотел, но не осмелился осыпать Марию Кросс, молодая женщина закрыла двери, закрыла окно и легла. Высоко над деревьями какая-то птица то и дело издавала прерывистый зов, подобный невнятным вскрикам спящего человека. Предместье полнилось звоном трамваев, гудками; улицы оглашали песни подвыпивших субботних гуляк. Однако Марию Кросс душила тишина — тишина, которая подступала к ней не извне, а поднималась из самой глубины ее существа, скоплялась в пустой комнате, наполняла дом, сад, город, мир. И посреди этой удушающей тишины жила она, созерцая в себе пламя, внезапно лишенное всякой пищи и все-таки не угасавшее. Чем питался этот огонь? Она вспомнила, как, бывало, на исходе ее одиноких бдений черные головешки в очаге, который она считала погасшим, озарялись последней вспышкой. Она искала обожаемое лицо мальчика из шестичасового трамвая и не находила его.