Наплевать на дьявола: пощечина общественному вкусу | страница 56

Ее скороговорка – это ор здравого смысла, это вопль частного человека, протестующего против цинизма политиков и бомбежек, против фальши и лжи, льющейся на головы граждан с телеэкранов и рекламных щитов. Патриотизм, говорите? «Мы с Кики (муж героини) не сомневались, что Родину будет защищать кто-нибудь другой. И этот другой отдаст за нее свою жизнь и положит ее на алтарь. Пусть она там сияет во все времена». Любовь к матери, детям, друзьям? «Нет, нет и нет! – кричит героиня. – Ничего этого нет!» И читатель вправе заподозрить, что у нее просто слегка поехала крыша, что, возможно, весь этот монолог – результат посттравматического синдрома. Но не так плоска Рудан.

Что такое ПТС ее героиня отлично знает, но убеждена, что это нонсенс, потому что не одна война, но и целый «мир – травма». И ставит между войной и мирной жизнью знак равенства. Именно поэтому самые обыденные вещи (городской карнавал, поход в «Ашан», встреча с матерью) описаны здесь с таким напряжением и ужасом, будто речь идет о жизни и смерти, о зачистках, изнасилованиях и убийстве детей. Впрочем, и об этом она идет тоже.

Но Рудан удается избежать истерики, хотя ее текст эту истерику очень точно передает. Он вообще не только умен и культурен, он еще и чрезвычайно умел. По сюжетным линиям пущен ток, за происходящим интересно следить, тележизнь сшита с реальностью, и ниток не видно, герои убедительно живут и разговаривают. А еще этот роман полон шарма. Шарма, за который и прощаешь Рудан все – даже очевидное пристрастие к слову «член» и некоторое однообразие.

Ведрана Рудан. Ухо, горло, нож / Пер. с хорватского Ларисы Савельевой. СПб.: Амфора, 2008.

Ты жива еще, моя старушка

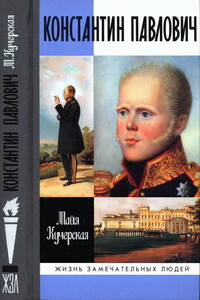

Арину Родионовну знает каждый школьник. Это она смягчила скуку своего великого питомца в михайловской ссылке, она дремала в бурю под жужжанье своего веретена, а когда Пушкина внезапно вызвали в Москву к воцарившемуся государю, ждала его, глядя в «забытые ворота».

Образ Арины Родионовны давно обратился в миф, не случайно молодой экскурсовод Сергей Довлатов так легко спутал ее с другой старушкой, начав декламировать в Михайловском есенинское «Письмо матери». Тем не менее литературоведческая работа, посвященная образу няни в творчестве Пушкина, – исследование никак не бессмысленное. Но вот написать биографию реальной крепостной крестьянки Ирины Родионовны Матвеевой (это потом господа переименовали ее в Арину) – эксперимент отчаянный.