Записки зеваки | страница 12

В этом журнале никаких поправок и дополнений у меня не требовали, но почти сразу же после сдачи рукописи на меня в Киеве заведено было очередное партийное дело, потом из партии исключили, и, само собой разумеется, ни о каком печатании не могло быть и речи…

За неделю до моего отъезда за границу я зашёл в редакцию — там мы поахали, поохали, чего только в жизни не бывает… — и расстались. Рукопись я им подарил на память, положенные 40 % в бухгалтерии получил, так что никто ни на кого в обиде не остался…

К чему я обо всём заговорил, не дав войти в растворившиеся двери троллейбуса?

А просто для того, чтобы поговорить о том, как пишутся книги. И эта, в частности.

У Синявского, в одной из его статей, сказано — настоящая, большая литература может появиться только в стране, где писать запрещено. Это писателя ожесточает, собирает в кулак, и самый факт, что он пишет то, что думает, наперекор всему, заставляет его писать кровью сердца, перешагивая через все препоны.

Но это только в том случае, если писатель решился на всё.

Но есть тысячи писателей — я говорю о нашей стране, — которые по тем или иным причинам на это не идут. Одни — потому, что им хочется быть признанными, отмеченными и восхваление они ставят себе только в заслугу (известный режиссёр Равенских написал даже статью «Трудное искусство восхваления»!), а другие — просто потому, что иначе не напечатают, а писателю нужно печататься, с этого он живёт. Так родилась литература «социалистического реализма»; литература не обязательно лживая, но не позволяющая себе перешагивать определённые пределы. Пределы эти, границы — то расширяются, то сужаются. Разного рода общегосударственные кампании — то против низкопоклонства перед всем западным, то против алкоголизма или «дегероизации», то за «бесконфликтность» — борьба хорошего с ещё лучшим, то вдруг оказывается, что мало пишут о рабочем классе, а надо больше, — одним словом, писатель должен внимательно читать газеты и, не отрываясь от действительности (а был и «историзм», за который тоже доставалось), идти всё время в ногу…

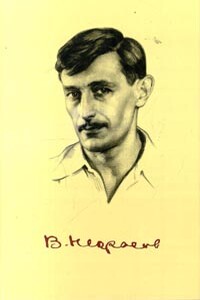

Я относился к этой, второй, категории писателей, и если не всегда шёл в ногу (это мне не раз давали понять), то писал всё-таки для того, чтобы печататься, а не «в стол».

Иными словами, я был той самой солженицынской «образованщиной» (хотя с образованием у меня было и неважно — «Что делать?» Чернышевского не читал и «Капитал» К. Маркса тоже), которая не выполняла облагораживающих заповедей «жить не по лжи», — на собрания ходил, газеты читал (!) и если не отдал сына в школу и армию, то только потому, что его у меня не было. К тому же, как уже упомянуто, писал и печатался в советских журналах, а однажды как-то в одном номере рядом с «Иваном Денисовичем».