Рихард Вагнер. Его жизнь и музыкальная деятельность | страница 32

Но, может быть, читатель заметит, что все это довольно фантастично и даже не особенно обстоятельно изложено; что, кроме того, превосходство “естественного состояния” придумано гораздо раньше Вагнера Жан-Жаком Руссо. Это, конечно, так. Но здесь мы и не критикуем нашего автора, а передаем только отправную точку музыкальных теорий Вагнера, какова бы она ни была.

За этой брошюрой последовала другая, более обстоятельная работа, которую он полушутя озаглавил “Произведение искусства будущности” (Kunstwerk der Zukunft), желая в самом заглавии указать, что идеал его недостижим в настоящем[7]. Здесь излагались, в сущности, те же мысли, что и в предыдущей брошюре. Три родственные отрасли искусства – поэзия, музыка и мимика – были соединены в греческой драме. Вместе с гибелью афинского государства погибла и драма, т. е. разорвалось ее единство, и каждое из искусств имело далее свою особую судьбу. В эпоху Возрождения их пытались вновь собрать воедино, но безуспешно, хотя техническое совершенство каждого из искусств в отдельности успело развиться очень значительно. В наше время все эти отдельные отрасли искусств достигли своего полного развития и далее идти, по-видимому, не могут, не делаясь непонятными и фантастичными. Но на этой степени совершенства искусство опять требует сближения родственных между собой отраслей, т. е. поэзии с музыкой и мимики с обеими. Тогда каждая из этих отраслей должна будет отказаться от своих исключительных претензий, чтобы слиться в одно художественное целое – “музыкальную драму”, которая для будущих поколений станет тем, чем была греческая драма для греков. Как видит читатель, это сочинение изложено уже гораздо более “обстоятельно”, и мысли Вагнера получают совсем не смешное, а напротив, очень знаменательное значение. Кто из нас, наслушавшихся современных опер, не предпочел бы им “музыкальной драмы”, которую рекомендует Рихард Вагнер?

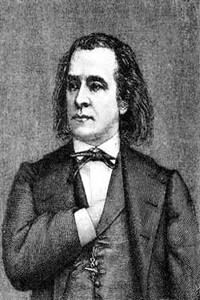

Вслед за тем Вагнер поссорился с евреями. Именно в 1850 году в лейпцигской “Новой музыкальной газете” появилась, за подписью некоего Freigedank’a резкая статья под заглавием “О юдаизме в музыке”. Впоследствии оказалось, что под псевдонимом скрывался Вагнер. Значения, впрочем, эта статья не имеет, если не считать очень законных нападок на “великого” Мейербера, который был возвеличен не по заслугам. Впрочем, там же осуждается и Мендельсон, хотя, конечно, более умеренно. Вообще, это время, т. е. первые два года изгнания Вагнера, обильны критическими работами всякого рода. Музыкальная же деятельность Вагнера была невелика и неразнообразна. Он концертировал и дирижировал в оркестрах, исполняя чужие и свои произведения, причем в последнем деле ему начали уже помогать его ученики. Да, в этом периоде Вагнер становился уже главой школы, и из числа его учеников, впоследствии очень известных, можно отметить в цюрихском периоде его жизни Ганса фон Бюлова и Карла Риттера.